天津北方网讯:近日,江苏扬州一位80岁的盲人管先生在办理手机卡时,因无法完成“刷脸验证”,无奈之下只能以亲属名义开卡的遭遇引发社会广泛讨论。事件经媒体曝光后,涉事运营商相关工作人员回应称,“刷脸认证”是相关行政部门要求的新入网用户人像比对环节,至于管先生当日信息采集为何无法通过,还在进一步了解。

对此,管先生则表示,工作人员在办理过程中并未针对其视障情况,提供合情合理便利条件。

然而,当地该品牌另一家营业厅工作人员表示,办理手机卡需要当事人持有效身份证件,如是残疾人可持本人残疾证,只需拍照片留档,无需人脸识别。

对比之下,我们不禁要问,为什么同一件事、同一品牌的两家营业厅却给出了两种不同的处理方法?

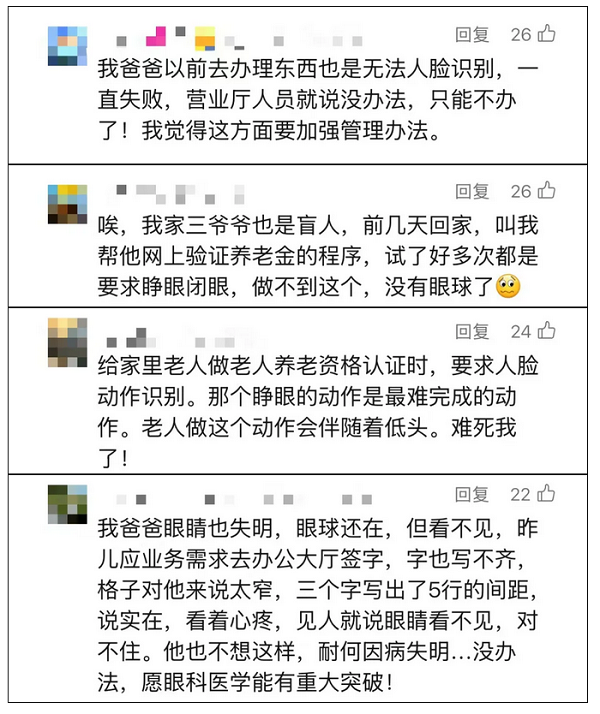

其实,特殊群体反映的人脸识别问题已经多次引发热议。不少网友也分享出自己的经历:

2023年实施的《中华人民共和国无障碍环境建设法》提出,鼓励电信等服务场所结合所提供的服务内容,为残疾人、老年人提供辅助器具、咨询引导等无障碍服务;即将实施的《人脸识别技术应用安全管理办法》对于处理残疾人、老年人人脸信息以及是否将人脸识别技术作为唯一验证方式等亦有明确规定。在此背景下,为何还会出现如此“为难”残障群体的事情?

细究之下不难发现,在实际操作中,这些要求并未被充分落实。基层服务人员对法规的认知空白、服务意识缺失与责任规避心态是政策落地切实生效的重要阻碍之一。涉事营业厅的工作人员对像管先生这样的特殊用户是否有其他验证通道并不清楚,并将风险防控责任完全转嫁到技术系统,缺的是服务实践的主动性。数字时代的公共服务,不应让冰冷的技术大行其道,更应该展现人性化温度与灵活操作空间。

值得警惕的是,事件中的盲人最终以亲属名义办卡的结果,其实是对残障群体的“二次伤害”:他们除了承受身体上的不便,还被要求“自证特殊”以至于不得不通过“自我妥协”甚至“自我牺牲”来适应系统,这种转嫁社会责任的做法,与公共服务普惠性的初衷背道而驰。

事件引发关注后,涉事营业厅工作人员表示会尽快解决管先生遇到的困难,并提供上门服务。

对此,中国新闻网评论称,别用刷脸门槛为难人。当技术驰骋时,更应牢记,它的应用始终是围绕人。让每个人都享受到科技带来的红利,而不是鸿沟,这才是科技进步的要义。(津云新闻编辑付勇钧)

(综合央广网、人民日报微信公众号)

编辑:社会 来源:北方网