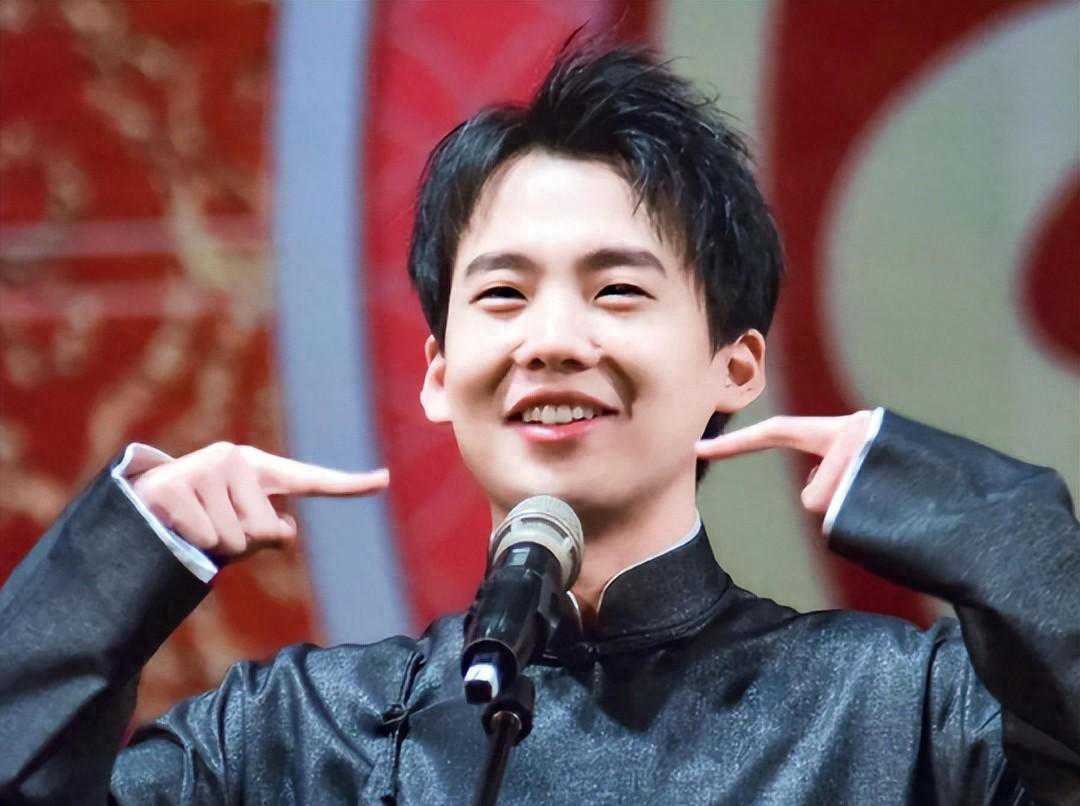

鞋盒被塞满老笑话,客厅偶尔飘来“堂前尽孝”的碎语。小时候家里的光线,昏黄得像一盏随时会灭的舞台灯。郭麒麟坐在楼梯口,羊肉泡馍吃一半就凉了,徒弟们笑闹着抢椅子,只有这亲生儿子像空气般透明——“你上我们家干嘛来了?”弟弟一句拷问扎得他小腿发麻。我听过无数德云粉调侃德纲的“家法伺候”,在现实里它偏偏成了父爱的专属密码。六岁前,郭麒麟数不清同龄人的撒娇,数得清自己和父亲见面的指头。这样的开场,有点像小说里被遗忘的旁白。

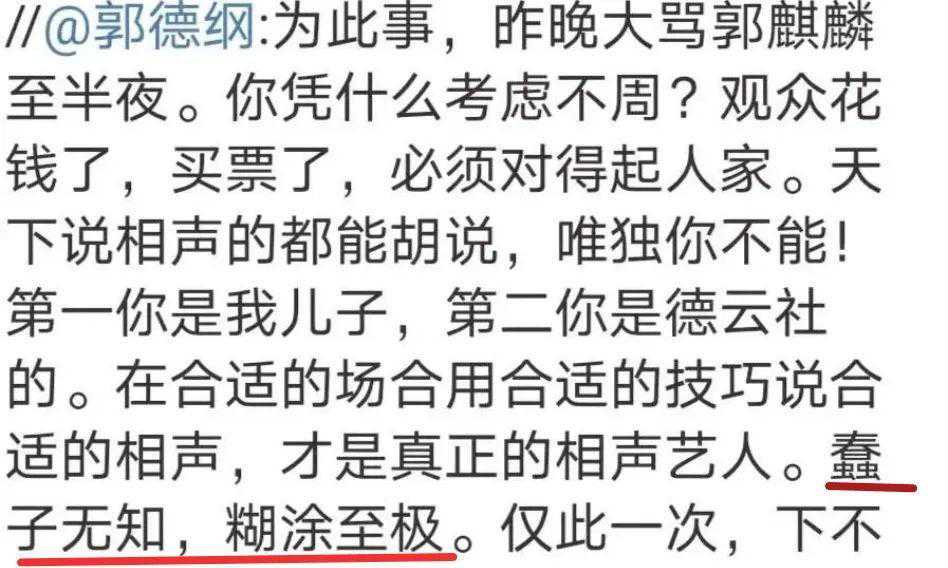

父亲说话很硬,“蠢子无知,糊涂至极!”这不是段子,是家规。2012那年,郭麒麟16岁助演失误,全国观众一边倒地围观郭德纲的微博里斥责儿子。不是所有父子都能把家事变成公共事件——他学会了在镁光灯下暗淡自己,“堂前尽孝”最后成了他给父子关系的全部总结。“家里做客人”、“德云社吃无席”,有人说这叫严师出高徒,有人觉得只是另一种疏离。那时我翻到豆瓣热帖,发现竟有网友用“陌生血缘关系”形容他们。看久了,竟觉得合理。

有一阵风在窗外转,“德云社唯一继承人”,这八个字变成郭德纲嘴里的家常。他官宣三遍了吧,观众习惯了浑然天成的“传位仪式”,每一年都像鬧剧,只是主角心境早已不是头两次。2025年,《德云斗笑社3》收官,很像春晚尾声,郭德纲递俩话筒,等着儿子“上位”。郭麒麟却玩起段子——“得给郭老师和于老师办告别演出,送去西伯利亚养老。”这一句半带玩笑又半带决绝,台下笑声嘈杂,其实大家心里有杆秤:“15亿的包袱,谁敢真接?”

“你得多说相声”,首次传位,郭麒麟变接梗王。“唯一继承人”,第二次强调,儿子却选择造梗。第三次到了,郭麒麟的态度已经写在脸上,“他不想接班,只想拍戏。”父亲在2025年王伟忠访谈里第一次承认无奈,传统班社的“血脉传承”变成一场空城计。坊间流传一句话:“德云社的牌子只属于郭德纲。”其实工商信息最直白——北京德云社99%股份在王惠手里,剩下1%在弟弟王俣钦手中,郭麒麟干干净净不沾边,连法人身份都不想要。股权是乌托邦,亲情是门槛。

有一次我在后海溜达,遇见两个小孩吵架,一个嚷着“光给法人,还要背锅”,另一个笑说“当傀儡谁愿意”。现实里郭麒麟也回绝“法人的帽子”,这是成年人的清醒,比综艺上的段子更直白。网友的神评论里藏着真心:“这接班,接了个寂寞。”

德云社并不只剩一地鸡毛,相声行业整体萎靡,弟子丑闻接连登场:路边撒尿、粉丝骂战、家暴流言,比德云社的牌坊还热闹。《斗笑社3》开播即遇冷,在企鹅平台排到第17位,还不如脱口秀专场。行业滑坡太快,靠父子传承难逆大势。

郭麒麟看得很穿,“招牌等同郭德纲,他退场,牌子就消散了。”他说他扛不起招牌,其实是在扛父亲的影子——像极了谢霆锋当年拿着“谢贤儿子”的身份破局,别人看他是金像奖得主,他自己却是特效公司老板。郭麒麟如果能走谢霆锋之路,未必不是另一种自由。

2016年,郭麒麟在《欢乐喜剧人》晋级,人人都说“靠爹”。2018年《我就是演员》,晋级引发“黑幕”争议,他逃不过“郭德纲儿子”这个双刃剑,身份成了说话的痛点。那时候他连微博评论都少看,只怕自己做成了一个被投射的影子。除非作品夠亮眼,否则别人总觉得他只是背景板。

2019年开始,郭麒麟的转机来了,《庆余年》里范思辙贪财可爱,观众这才第一次忘记他的出身。《赘婿》里的宁毅,帮他拿下澳门国际电影节最佳男主角,这是努力后的果实。他在《脱缰者也》片场跟曹保平磨戏,黑色幽默成了新身份,德云社的继承大戏逐渐只剩配角。

师徒反目、流量裹挟、上座率下跌,好像都是德云社的常态。秦霄贤换搭档,上座率跌17%。郭麒麟在《边水往事》用口碑证明了一件事:传承不是名份,而是敬畏专业。这是观众很少说出口的那部分。“德云社的继承大戏,终于散场。”不是被德云社开除的少班主,而是少班主亲手“开除了”活在父亲阴影里的那个自己。这句我在回家地铁上想了很多次。

有时,楼下麻将声盖住相声录音带,父子关系像一场无止境的演习。“血缘上的父子,情感上的陌生人。”这句让人心里发涩,也难怪郭麒麟取了自己不同的路。

夜里朋友圈刷屏“郭麒麟拒绝接班”,有同学问:“如果你是他,会不会真的敢和父亲‘断舍离’?”我突然想起客厅光线,那盏快灭的灯下,人也许只想被当一个演员,哪怕不是少班主。这种选择会不会比“金字招牌”更重?<

/p>

在你心里,父与子的“疏离感”有过自己的影子吗?下楼梯蹲着吃饭、被家人当客人、背后议论传承,你会羡慕吗?还是会压抑得想改写命运?是不是有人也曾用玩笑化解难题?欢迎把实践或梦想写在昨天楼梯口。

编辑:娱乐 来源:兴元需