近年来,关于/"冷冻馒头致癌/"的传言在网络上持续发酵,甚至有说法称/"冷冻超过两天就会产生毒性堪比砒霜的黄曲霉素/"。这类言论不仅引发公众恐慌,更导致许多家庭陷入/"冷冻即有毒/"的认知误区。本文将结合权势巨子研究数据与食品安全原理,深度解析馒头冷冻的真实风险。

一、黄曲霉素的生成条件与冷冻环境

黄曲霉毒素是由黄曲霉和寄生曲霉在特定条件下产生的代谢产物,其毒性是砒霜的68倍,已被世界卫生组织列为一级致癌物。但关键在于其生成需要同时满足三大前提:

温度区间:24℃-28℃为最佳产毒温度,而家用冰箱冷冻室温度恒定在-18℃左右,远低于霉菌生长阈值;

湿度要求:需保持78%以上的相对湿度,冰箱冷冻环境湿度通常低于75%;

时间窗口:从孢子萌发到毒素合成需持续72小时以上,而冷冻状态可完全抑制霉菌代谢活动。

实验数据显示,在-18℃冷冻环境下,霉菌活性几乎为零。即使馒头表面存在微量霉菌孢子,冷冻后也会进入休眠状态,无法产生毒素。

二、冷冻馒头的安全性验证

中国农业大学食品学院的研究表明,未霉变的馒头在-18℃冷冻环境下可安全保存6个月。其关键安全保障包括:

分子结构不乱:淀粉和蛋白质在低温下保持惰性,不会发生致癌物质转化;

微生物抑制:冷冻环境使微生物活性降低99.9%,细菌总数减少至初始值的1/1000以下;

营养流失可控:冷冻3个月内,维生素B1保存率仍达85%以上。

对比实验显示,冷藏馒头(4℃)24小时后菌落总数即超标,而冷冻馒头储存7天后的菌落数仍符合食品安全标准。

三、风险防控的关键操作规范

确保冷冻馒头安全需遵循/"三防原则/":

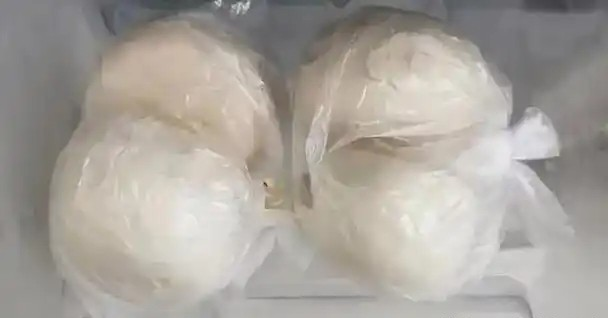

防交叉污染:使用食品级密封袋分装,避免与生肉、海鲜混放;

防水分流失:冷却至室温后立即冷冻,减少冰晶形成对组织结构的破坏;

防重复解冻:按需分装,单次解冻量不超过3日食用量。

解冻时建议采用:

蒸制法:水沸后蒸8-10分钟,可恢复90%以上蓬松度;

微波法:中高火加热1-2分钟,需配合保鲜膜覆盖防水分蒸发。

四、风险识别与应急处理

需警惕的变质信号包括:

异味:出现酸味、霉味等异常气味;

变色:表面出现灰绿色霉斑或褐色斑点;

质地改变:解冻后呈现黏液状或塌陷变形。

若误食变质馒头,应立即采取:

饮用200-300ml温盐水催吐;

口服蒙脱石散吸附毒素;

24小时内持续观察,出现发热、腹泻等症状需及时就医。

五、科学储存建议

新鲜度把控:蒸制后2小时内完成冷却密封;

包装选择:使用双层食品级PE保鲜膜+密封袋组合;

标识管理:标注冷冻日期,优先食用早批次产品;

定期清理:每季度清理一次冷冻室,丢弃超过保质期的食品。

权威机构检测数据显示,规范冷冻的馒头在3个月内,其丙烯酰胺(加热致癌物)含量仅增加0.3μg/kg,远低于国际安全标准(10μg/kg)。建议家庭冷冻馒头储存期不超过1个月,既能保证安全,又能维持较好口感。

通过科学认知与规范操作,冷冻馒头完全可以成为安全便捷的主食选择。在食品安全问题上,我们既要警惕真实风险,也要避免被不实信息误导。记住:正确储存的冷冻馒头不会产生黄曲霉素,真正需要警惕的是不当储存导致的细菌污染。

编辑:健康 来源:乔治葫芦娃