在电解锰产能占全国37%的铜仁,数条锰渣回收线竞相“比拼”生产端背后的“炼金术”。

贵州大龙汇成新材料有限公司硫化锰渣经“链式”处置,被制备为动力电池前驱体材料;贵州松桃广丰工业投资有限公司的锰渣制免烧透水砖技术,获12项发明专利,并转化为600平方米的单日产能,为锰渣建材化高掺量利用奠定基础……

汇成新材料公司董事长助理、汇成研究院副院长董雄文向记者介绍企业资源循环模式。管云摄

新型功能材料产业迅“锰”崛起的同时,锰渣也逐日堆积。“每生产1吨电池用硫酸锰产品,就会产生0.8至1吨锰渣。”汇成新材料公司董事长助理、汇成研究院副院长董雄文说,委托第三方运渣到堆填场不是长久之道,形成锰渣入链的“化学反应”,挖潜资源“第二矿山”,才能切中“富矿精开”的要义。

锰、磷、铝、重晶石、煤等49种矿产储量居全国前10位,贵州立足资源禀赋,做“精”资源加工,聚焦磷石膏、煤矸石、赤泥、锰渣等大宗工业固废治理利用,推动“变废为宝”科技探索,让资源型产业“含金量”增长的同时,“含绿量”也保持同步递增。

突破磷石膏综合利用困境

“采用‘互锁技术’,即类似搭积木式的拼装方式,能实现3米以下墙体一次高效施工,对比起来,传统材料还需在夏季养护2天左右、冬天养护5天左右,才能继续砌筑。”“传热系数优于国标要求1.8的标准、耐火极限达到4小时,墙体吊挂重物可达到100公斤……”

6月11日至12日,全国工程建设标准化专项培训班全体学员赴贵安新区交通银行数据中心,现场观摩了由贵州磷化集团旗下贵州磷化绿色环保产业有限公司在行业内首创的绿色建材产品——磷石膏互锁式高精度模块墙体。

在聆听产品研发生产、技术参数、施工工艺和工程应用情况后,有学员说,这项技术体现了创新特色,实现了磷石膏建材与装配式建筑的融合,有显著的技术优势和应用价值。

贵安新区交通银行数据中心现场,全国工程建设标准化专项培训班全体学员观摩磷石膏互锁式高精度模块墙体

“我们在业内是产生磷石膏最多的企业。”贵州磷化集团党委书记、董事长何光亮说,对年产1500万吨磷石膏的企业来说,消纳生产磷酸副产的磷石膏,是高质量发展路上必须求解的难题。

而面对全球工业副产石膏综合利用率不足5%的困境,在无先例可循的情况下,贵州磷化集团率先成为磷酸副产物磷石膏的综合利用“试验场”。

5年、10年、15年……历经近二十载的探索,贵州磷化集团互锁式高精度模块墙体等6项技术成果,已实现批量化生产,仅今年一季度互锁式高精度模块墙体累计订货量就达20万平方米。

让煤矸石实现价值“重生”

含碳量低、比煤还硬的煤矸石,是煤炭采选过程中产生的固废,其中,部分煤矸石中硫等有害物质的含量较高,大量堆存,将威胁周遭生态环境。

贵州大学教授陈前林,长期从事矿产资源高效利用和大宗工业固体废物治理研究工作,他认为实现磷石膏、煤矸石、赤泥等工业副产的“重生”,还需加强产学研用协作,积极推进固废利用在创新链、产业链、供应链上的深度融合。

陈前林(右)指导科研成员进行实验分析

为解决煤矸石低成本无害化处理的技术瓶颈,在六盘水的一家煤炭加工企业,经过多次试验,陈前林带领团队就中高硫煤矸石的无害化处理开展研究,最终形成的专利技术,已转让给企业实施转化应用,并建设了相关示范装置。

六盘水煤炭储量、产量分别占全省的30%、40%左右,随着当地煤炭资源由燃料向原料、再向材料实现“三级跳”,围绕产业链部署创新链的紧迫性日益凸显。

孔德顺(中)带领团队开展技术攻关

“六盘水煤矸石的年产生量约1500万吨,而采用新技术,处理1吨煤矸石,就可获聚合铝铁和白炭黑各0.4吨,理论上可获利1000元左右。”作为“煤矸石制备聚合铝铁联产白炭黑”技术攻关团队领头人,六盘水师范学院教授孔德顺的攻关之路走了十余年。

作为贵州煤矸石“点石成金”的一支重要科研力量,孔德顺团队以5500万元,创下六盘水师范学院科技成果转化金额历史新高。

赤泥土壤可再次绿意盎然

氧化铝副产的强碱性固废——赤泥,也是贵州资源精深加工产业可持续发展过程中的重要挑战。

每生产1吨氧化铝就会产生1—2吨赤泥,在遵义铝业氧化铝厂,达3700多万立方米的赤泥堆存量,如“达摩克利斯之剑”,倒逼企业创新开辟赤泥处置利用路径。

如今,遵义铝业赤泥土壤化复绿试验初显成效。遵义铝业还与贵州师范大学合作探索,把赤泥与酸性酱酒窖底水中和后再用于矿山复垦。

立足赤泥源头排放体系的原始创新、着眼规模协同利用体系的路径创新、聚焦区域示范工程体系的产业创新,贵州的赤泥处理利用,同样在加码技术研发与转化探索。

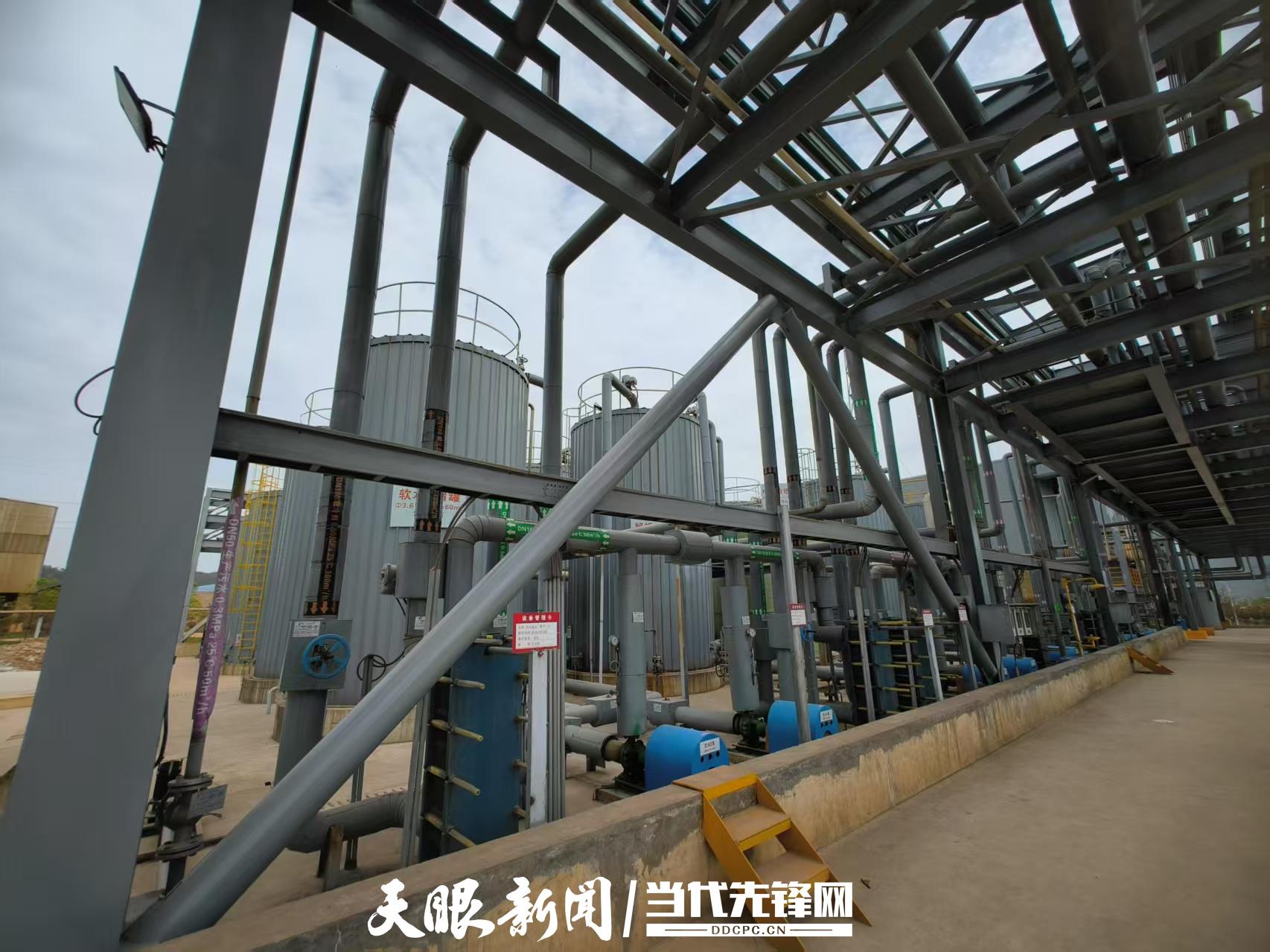

其亚贵州集团有限公司年产60吨赤泥综合利用(镓提取)项目装置(部分)。管云摄

通过酸法树脂工艺提取技术,其亚贵州集团有限公司从氧化铝的循环母液中析出金属镓,并逐步扩大产能规模,企业规划建设的年产60吨赤泥综合利用(镓提取)项目,被列为省级重大工程项目。

此外,中化学环境科技发展有限公司正在清镇市利用赤泥无害化改性材料,进行矿山生态修复技术试验。

深入推进“富矿精开”,以“减排、降害、增效”为目标,坚持创新引领、示范带动、分类施策,贵州科研工作者和相关企业加快探索工业固废综合利用技术路径,持续推动工业固废在有价组分提取、建材生产、井下充填、市政设施建设、道路材料、生态修复等领域的规模化利用。

贵州日报天眼新闻记者管云

编辑李雪雪

二审李姗

三审岳振

编辑:财经 来源:当代先锋网