41年前,陈佩斯和朱时茂在春节联欢晚会的舞台上一段段小品,搞得几亿人笑得直拍桌子。

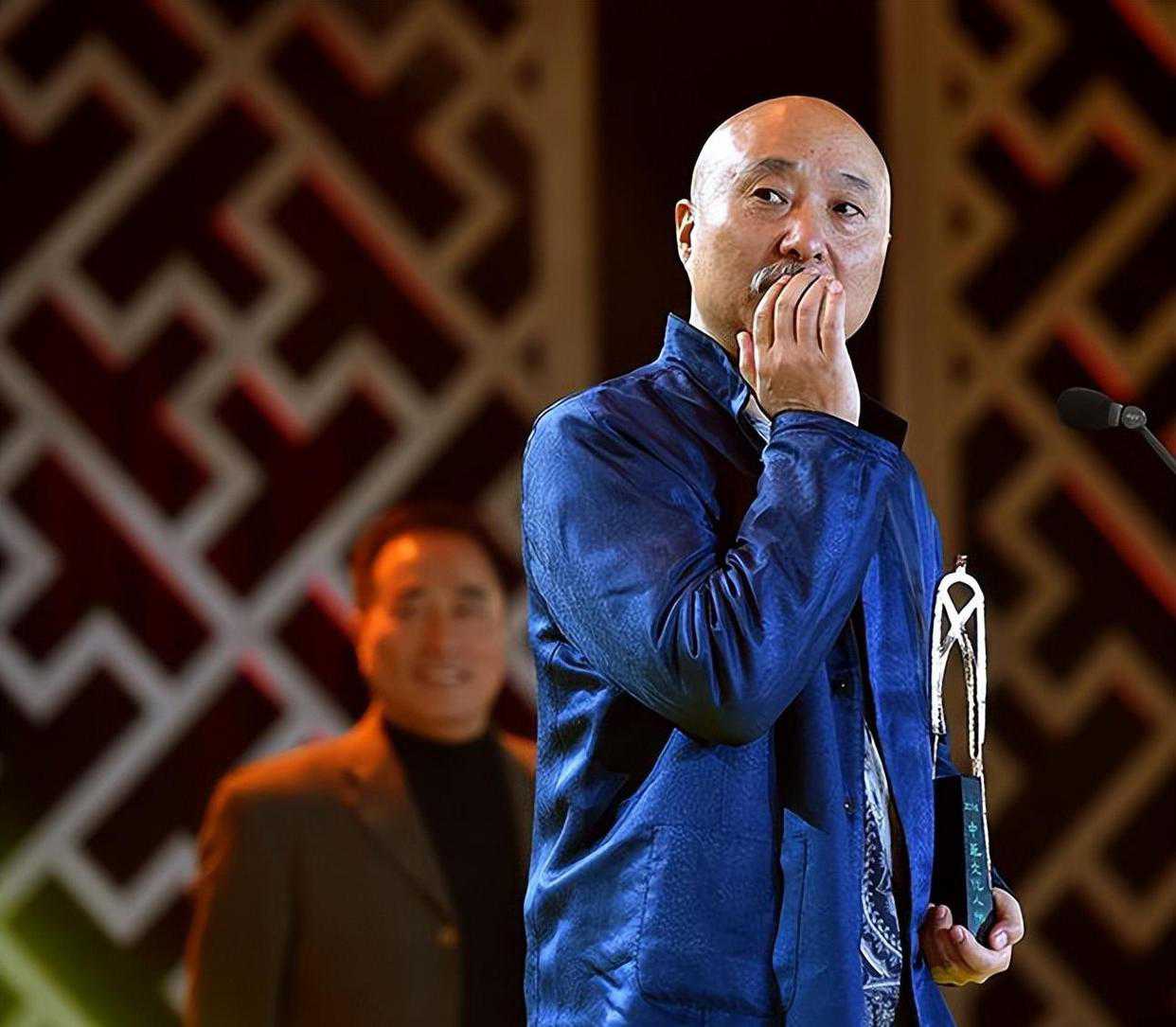

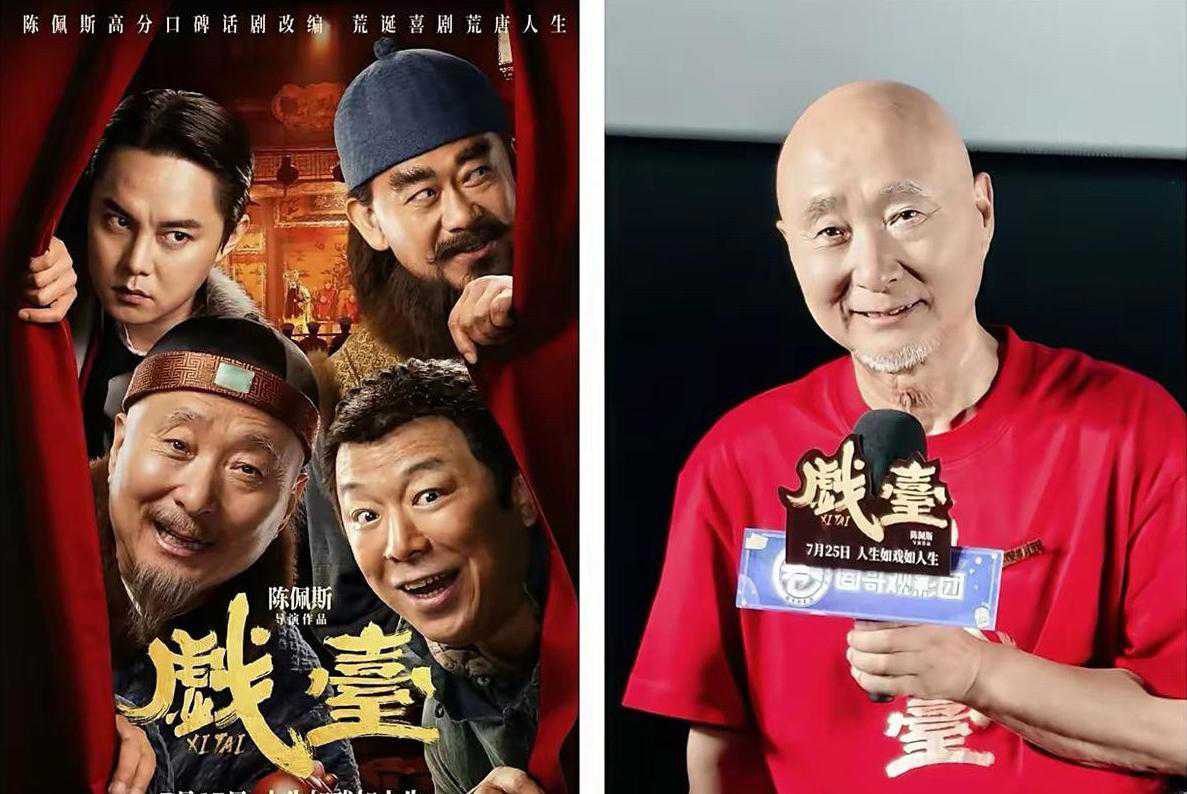

现在71岁的陈佩斯和主创团队奔赴点映现场,携带《戏台》这部电影作品,勇敢进军暑期档。

从资金方果断退出的拼杀,到票房和口碑双双获胜的逆转大戏;

从他为了筹拍不停卖房产的坚决,到黄渤等演员愿意陪他“拼一把”的深厚信赖。

陈佩斯的《戏台》票房直线上升,搞得不少投资方脸嫩嫩的,黄渤这次又是赚了个正着。

戏台路1954年在长春出生的陈佩斯,是家里的第二个孩子。

受到父亲陈强的影响,从小就对表演充满热情,不过在那个物资匮乏的年代,要想走上电影这条路,还真挺不容易的。

15岁那会儿,受当时特殊历史背景的关系,他跟着老爸一道去了乡下参加改造。

在田间地头的日子里,他见识了更宽广的世界,心里的演员梦想也变得更加炽热起来。

如果想站上舞台演出,那就得考进文工团。他也试了好几次,但因为爸爸被误认为是黑帮成员,家里条件也不太好,所以屡次落榜。

一直到18岁,他听说八一电影厂招演员,决定再试一次,最终如愿以偿。

可别以为进了电影厂就一定能拍上电影,事儿可没那么简单。

在电影厂干了六年,陈佩斯这才算是在父亲的悉心指导下,迎来了自己第一次担纲主演的电影机会。

在《瞧这一家子》中,他把主角那种诚实善良和市井懒散的性格表现得非常细腻入微。

电影火了一之后,他又迎来了尝试再次拍电影的好机会。

在《夕照街》里,小青年“二子”这角色,基本上奠定了他喜剧演员的风格基调。

从那以后,他和父亲一块合作拍了《父与子》,在国内搞出了第一部“二子”系列的喜剧电影,正式踏上了做演员的路子。

这时候,命运的轮盘也开始转动,朱时茂被调到了八一电影厂。

两个差不多大的年轻人在电影厂招待所的公共电话排队等着打电话,结果就认识了。

当时想拍上电影其实挺不容易的,两个人生活过得挺紧巴的,就想着偷偷合伙做点临时工作赚点外快。

正如人们常说的,金子在哪里都能闪光,1983年,两人创排的喜剧小品《考演员》在哈尔滨演出时,现场反应十分热烈,掀起了一阵轰动。

这场演出让他们的喜剧天资被业内人士注意到,也为他们打开了更广阔的舞台。

没过多久,央视春晚的导演组就偷偷把橄榄枝伸过来了。

在1984年,陈佩斯和朱时茂头一回出现在了央视春晚的舞台上。

在《吃面条》这个小品里,二人靠着搞笑又夸张的演绎,把观众逗得哈哈大笑,一下子变成了大家都认识的明星。

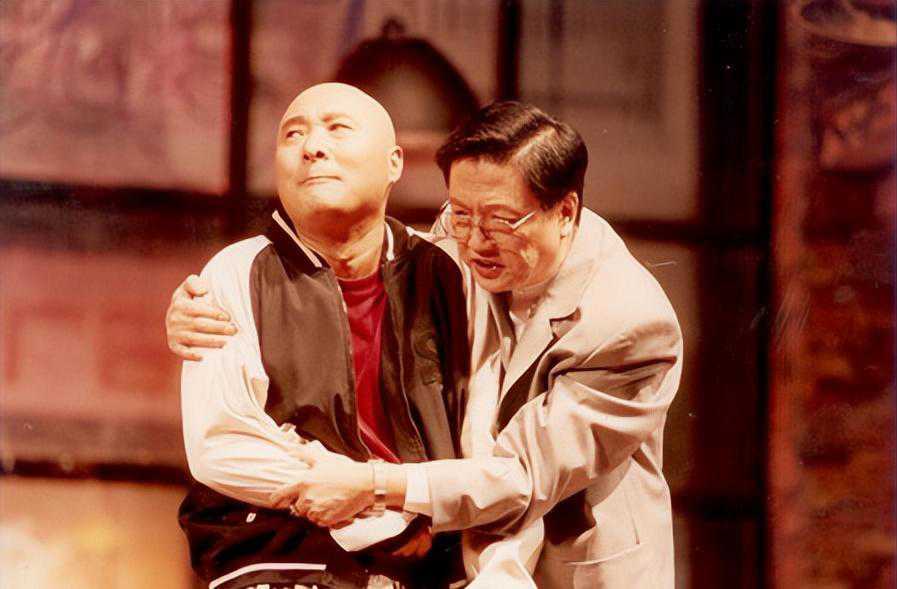

在舞台上,陈佩斯和朱时茂一直被大家公认是黄金组合。

在电影里,陈佩斯和他的父亲陈强合作无间,组成了经典的“父子档”,频频出现在屏幕上。

从《二子开店》《父子老爷车》,到《爷俩开歌厅》,一部部精彩的喜剧电影接连上映,他的搞笑本领也逐渐赢得了观众们的喜爱和认可。

在央视春晚上凭借小品一炮而红的陈佩斯和朱时茂,这十五年里一直是春晚的常客,屡次登台献艺。

陈佩斯的演艺生涯几乎成了全国观众都熟悉的辉煌篇章,《羊肉串》《胡椒面》《主角与配角》这些经典的小品,如今看起来依旧能让观众笑得不亦乐乎。

而这其中离不开他对角色的用心揣摩,十分细腻入微。

在小品《主角与配角》里,陈佩斯为了表现“伪军”的猥琐和不甘心,从动作到台词的语调都反复练习,连服装皱褶和帽子的歪斜都设计得恰到好处,搞得“配角抢戏”的反差既荒诞又逼真。

可惜呀,1998年的《王爷与邮差》之后,这对“黄金组合”因为版权的事情跟央视的合作就没继续下去,结果一闹挺大一场。

44岁时遭遇事业挫折,曝光率骤降的陈佩斯,给他的小品舞台带来了挺大的打击。

这会儿,70岁的父亲陈强也已高龄八十,和父亲合拍电影的日子成了难以再现的往事,他得开始找寻人生的新方向了。

幸好,他那份对演戏的热爱一直没被现实打消半点,内心依旧火热。

坚持喜欢演戏,抱着那份执着和热忱,陈佩斯很快就在新领域里找到了自己的人生目标。

人生路15岁的时候就考进了文工团,虽然经历了几次挫折,陈佩斯依然坚持不懈。到中年的时候,事业碰到瓶颈,他下定决心投身话剧,开启新篇章。

但是在2000年代初的中国话剧界,正处于一种“赢得赞赏却难以售票”的尴尬阶段。

话剧一直被看成是一种“高雅的艺术”,所以受众主要集中在文艺圈和高校这些圈子里,市场份额挺有限的,资金也比较紧张。再加上商业运作方面经验不足,剧团们大多靠政府的支持维持,自己主动开拓市场的能力也相对缺乏。

他要坚持自己的演员梦想,就算得舍掉全部家产也在所不惜。

为了排演一出话剧,47岁的陈佩斯把在北京的房子都卖了。

他打算向行业证明“话剧靠自己也能活得不错,不一定得靠体制”。

他不为商业化的浮躁所动,拒绝烂片,也不参加综艺赚快钱,始终把全部心思放在那些能让自己专心投入的作品中。

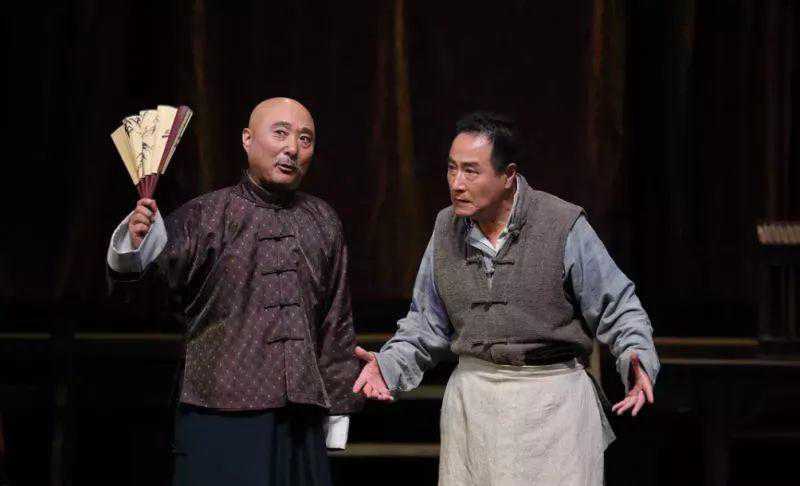

王宝社写的《托儿》一确定,便亲自操刀,从剧本的润色到舞台布置都亲力亲为。演出进行中,根据观众的反应,一场接着一场,不断进行修改和调整。

观众的反应证明了陈佩斯的付出。

在全国超过40个城市,演出了超过100场,座无虚席的场面让他从一个小品演员变成了大家眼中的话剧明星。

在《托儿》的巡演进行时,《阳台》的剧本也慢慢在他脑海里成形,逐渐清晰起来。

在2004年,50岁的陈佩斯开始了《阳台》的新巡演,这次推出了四川话、普通话等多个版本,演出了大约137场。

这部喜剧沿用了《托儿》里的“陈氏喜剧”风格,也挺符合他一直在探索的“通俗喜剧”。

上座率又一次火爆起来,让他这个坚持舞台的演员,带着《阿斗》《老宅》《戏台》等多部话剧,开始和观众见面啦。

已经巡演了20多年,70岁的陈佩斯最近萌生了个新点子。

经过多年的话剧舞台历练,他对《戏台》这个故事有了更深刻、更生动的领会,也开始萌发了把它搬到大银幕上的念头。

这不是冲动之举,而是他对“戏”另一种传承和延续的表现。

尽管到了七十多岁,他依然坚持自己写、导演、演出,追求高艺术水准,可投资商还是没太看上眼。

70岁的他担当主演,这样的片子还有人愿意瞧吗?

花了差不多8年时间筹备,预算紧张的情况下,陈佩斯还是坚持不愿妥协。

他找来了黄渤、尹正、姜武这些专业演员,一起合作打造这个作品。

在拍摄过程当中,投资人几次换人,导致电影的拍摄进度受到了不少影响。

遇到难题时,他再次出售了自己的房子,才算揭开了一场大戏的序幕。

本来定在7月17日上映的电影,临近上映时却又遇上了点麻烦。

陈佩斯的《戏台》一确定档期后,暑假档期间,各路影片也纷纷抢先登场。像姜文的《你行你上》和大鹏的《长安的荔枝》,还有其他多达八部电影都在这个时间段集中亮相,趁着暑假的热闹氛围。

面对这些热门IP导演或作品,《戏台》的放映比例原本的15%一下子跌到个位数,而且大部分还被挪到了深夜场或者其他边缘时段。

电影只能不得已推迟到7月25号上映,不过在7月14号到20号这段时间,还是安排了点映。

陈佩斯的作品,仍旧保持着那份“笑中带泪、后劲十足”的感觉,没有加入低级趣味,却在市井小事中透露出对人性的洞察。这种“纯净有力”的风格,从早年的《吃面条》到话剧《戏台》,一直一脉相承,没变。

蔡明、潘长江这些圈内人也都纷纷为这部电影点赞,挺高兴的。

在《戏台》里,京剧班主侯喜亭在动荡的时代拼尽全力保护戏班、维护“戏”的尊严,这在某种程度上也反映了陈佩斯自己的写照。

如今71岁的陈佩斯带领主创团队不断奔走在点映现场,让观众们也感受到他对艺术一辈子的热爱和坚持。

结语陈佩斯在舞台上,从来就没有走捷径的路。

从春晚的闪光点到话剧市场的开拓,他一直坚持着“戏比天大”的信念。从为了《托儿》卖掉北京的房子,到71岁还奔走在各个城市的角落,为《戏台》拼尽全力,始终如一。

点映场上,70后带着孩子回忆过去的青春,00后为了那些老派的幽默而停留,观众的脸孔或许会变,但对真心实意的喜欢,却从未变过。

正像那人说的:虽然演员会变老,舞台也会破旧,但只要有人为精彩的故事喝彩,这份热闹就永远充满生命力。

他那份坚持,不仅仅为了某一部电影,更是为所有相信“艺术有价”的人守住了一片天地。

#AIGC热点大赛#

编辑:娱乐 来源:飞来燕子