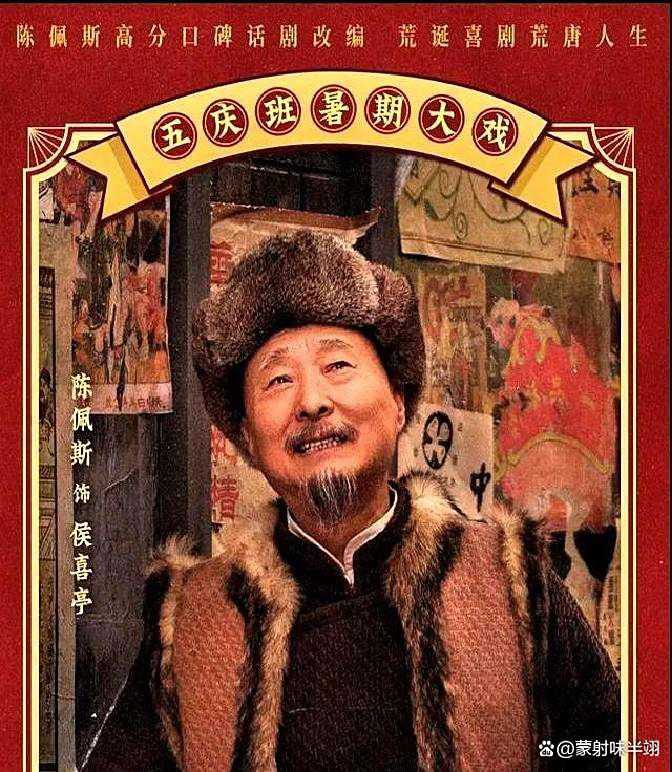

72岁陈佩斯新作为何票房“扑街”——文艺老炮与喜剧新宠的世纪大碰撞

有人时代变了;我是娱乐江湖的风向突然转了个“大风车”。最新数据显示,72岁陈佩斯呕心沥血的新片《戏台》预售票房,尴尬地停留在60万出头,被人戏称“票根比粉丝头发还稀疏”。反观隔壁开心麻花新片,年票房轻松突破两千万,院线黄金时段直接预订,堪称“碾压式”胜利。可是别急——豆瓣评分9.1,口碑炸裂,业内叫好,唯独观众的钱包闭口不言。这到底是谁的锅?是严肃叙事退出历史舞台,还是观众口味“喜新厌旧”?咱们今天就打开这锅热气腾腾的票房粥,捞一捞真家伙!

一边是陈佩斯为艺术坚守,每个镜头都拍到第46遍才收工,台上唱着传统戏,台下观众却疯狂在刷手机,生怕错过沈腾的下一个表情包。另一边,开心麻花凭借熟悉的“包袱+段子”公式,愣是在首日票房砸下两千万大单。你说“老戏骨”不香了吗?可豆瓣分打得比天高,网友赞不绝口。光说不练假把式,观众明明口口声声念叨“艺术要传承”,到钱包这儿立马变了脸一张戏台票还不如麻花笑出腹肌来得值当。陈佩斯、黄渤、朱时茂,这群当年春晚铁三角,现在竟成了被票房抛弃的“老文艺”。这剧情反转,够炸裂吧?可偏偏,这还不是票房尴尬的全部理由——真正让人拍案的是,众口难调这一碗“文艺饭”,到底是味太重,还是我们嘴太刁?

走进影院的多半还是那帮熟悉的“爷叔大妈”,60万预售里有一半以上都是中年老年团体票,学生票掰着手指头数,一不小心还比演员头发多透个十根八根。但这也不怪年轻人“六亲不认”,导演协会调查清清楚楚写着25岁以下观众,买票优先选喜剧、悬疑、视觉特效大片,历史片、严肃题材连5%都凑不齐。说难听点,现在的小年轻,看片恨不得提前下班,“内容1分钟,彩蛋3分钟”,专治一切拖沓墨迹。陈佩斯实景加长镜头,苦兮兮拍了46遍,观众却亮着手机边刷边等结束,再金贵的片子,掉队了时代节奏,招谁惹谁?院线经理被数据怼得脑瓜仁儿疼——“给《戏台》留个黄金时段厅,简直捧着把钱往锅里倒。”就这,还是北京电影学院当教材号称“抗击票房时代流量洪流的楷模”,用真金白银给后浪做反面案例——“表达守住了,银幕抢不到,有什么用?”再看看抖音短视频区,陈佩斯那些经典小品切片,3小时播放一千万,评论区一水儿表情包,“买票”俩字没人提,压根不搭理。有人票房和口碑失衡,是老传统赶不上流量时代,但问题真就这么简单?流量和深度似乎有点“你死我活”,你方唱罢我登场,这年头,观众是坐不住的。

表面平静,其实一片乌云压顶。你看黄渤,为宣传《戏台》,竟然在成都路演喊破嗓子,结果到场人数连百人都凑不齐。老观众嘛,一身文化气,一身感慨,悄无声息地买完票,“三代人同坐最后一排,看完一拍大腿,什么都没说”。至于年轻人,说实话,他们也不是不识货,朋友圈里晒的“戏班炸废墟、虞姬落满灰尘”,一句“哭还不如难受”,听起来也是走心的。抖音平台推着推着就变成了小品短切片,15秒一个,魔性配音再加特效,分分钟抢了电影的戏份。时代变了,观众变了。票房低迷下,陈佩斯的才华成了文艺专业课,却进不了观众的生活清单。院线深夜场排片,卖一张亏一张,影院经理只能无奈地感叹“还不如留给麻花搞合家欢”。有人时代轮回,始终是一代人点灯,另一代人熄火。朱时茂在后台刷着预售页面,一脸茫然,仿佛回到当年“吃面条”八分钟,全国电视台轰炸,如今热闹全给了短视频和段子手。信息轰炸的时代,深度竟然被流量“稀释”到沦为段子的素材。这真不是吓唬谁,难为谁,说不好把老戏班毁的不光是观众的耐性,还有流量这只魔爪。

就在所有人以为“文艺片大势已去”时,一场文字游戏在抖音二创区刷了屏。陈佩斯的小品片段被二次创作,播放量蹭蹭突破千万,但真正买票的还是寥寥无几。一边是院线经理沮丧地算账“一张卖爆的票还不如一个表情包火得快”;另一边,90后、00后都在笑着模仿着陈佩斯的经典动作,却没几个愿意为长片买单。票房尴尬,倒像给文艺老炮敲了个警钟是你坚持不变,还是世界早变?十年前《让子弹飞》首日飙到1.2亿,如今《戏台》连60万都挤不破,真是“时代的眼泪”。而电影评论、学院教材还在高歌“作者表达要坚守,不能被流量腐蚀”,学生反问守住表达守不住市场,那表达又能值几个钱?在这儿来了——情怀和现实的鸿沟,难道注定无解?一头是文化传承,一头是流量经济,这俩就像油焖大虾配白灼青菜,摆在一个盘子里,总有一方水土不服。深夜场、爆米花厅、黄金时段变成年轻人的舞台,老戏骨的坚持变成了点评区、一纸教材和老一辈的乡愁,难道这就是技艺人的宿命?真是佩服,这剧情说翻就翻,比当年春晚包袱还精彩。

表面上,话题似乎逐渐淡出热搜,大众从“哀其不幸”慢慢滑向“喜剧为王”,但暗流仍未停息。陈佩斯那句“真功夫经得起打磨”,仿佛成了自娱自乐的安慰剂。新障碍接踵而来。曾经的春晚记忆,只剩下段子与表情包在手机屏幕上跳跃,真正的文化记忆却在银幕上“名存实亡”。院线经理算账算到手抽筋“你《戏台》再有深度,每天多排几场也就是白瞎了灯电。”学院派高喊“技术与艺术齐飞,讲好中国故事”,但现实啪啪打脸市场投票已经把故事讲完。年轻一代的娱乐逻辑跟父辈根本“两码事”,观众边看边刷,剧情一慢就抓手机。银幕上三代人尴尬同场,现实里观念一点没靠拢。不同立场的碰撞,变成了“岁月静好型”守旧与“弹幕飞天型”观影体验的冲突现场。说句心里话,这么多年的文艺坚持,不敌一句“幽默得让我乐”。新旧矛盾眼看“和解无望”,顶多沦为文化年轮上的一道轮廓线——看得见,摸不着,谈起来都带点唏嘘。更尴尬的是,明明全网刷屏的都是“情怀、致敬、传承”,到掏钱买票时,网友们又都消失在流量的喜剧、短剧里。守旧也好,创新也罢,这场文艺保卫战,眼下好像谁也说不准最后赢家是哪位。世界变了,连锅里的娱乐口味也要跟着调料升级。老戏台还能唱出几声老腔?得看观众这一口吃不吃了。

说来倒也简单——大家都喊着“致敬经典”,可真到买票这茬,手脚比谁都快躲。按理艺术表达多重要金杯银杯不如观众口碑,对吧?可关键时刻,钱包才是最有发言权的“首席艺术顾问”。你动不动就说“陈老师是情怀”,可人家麻花一出马,大家乐得满地打滚,票补话费全砸进去,票房数据分分钟起飞。赞一句“戏台守住了中国戏剧的根”,转身买票给了隔壁,这份“精神分裂”也是够意思。倒不是说观众势利眼,娱乐方式迭代太快,这年代,谁没点“用手机看15秒短视频就能快乐一小时”的快活心态?再说老艺术家,总不能逼着年轻人把“看戏”当KPI打卡吧。艺术归艺术,流量归流量,如何共存,陈老师可能也琢磨不明白,何必非得骂谁对谁错?

你们觉得,像陈佩斯这样的“铁骨文艺老炮”,是应该继续死磕艺术表达,孤独做完最后的坚守者,还是学隔壁麻花整点流量段子,把票房搞起来?如果连好片都没人捧场,是不是优秀的作品注定只能留在教材和评论区陪聊两句?还是现在的娱乐市场就只剩下“笑点才是硬道理”?来,杠精上线,留言开整,站队表态了——“你更愿意花钱买一场深度还是笑点?”

编辑:娱乐 来源:蒙射味半翊