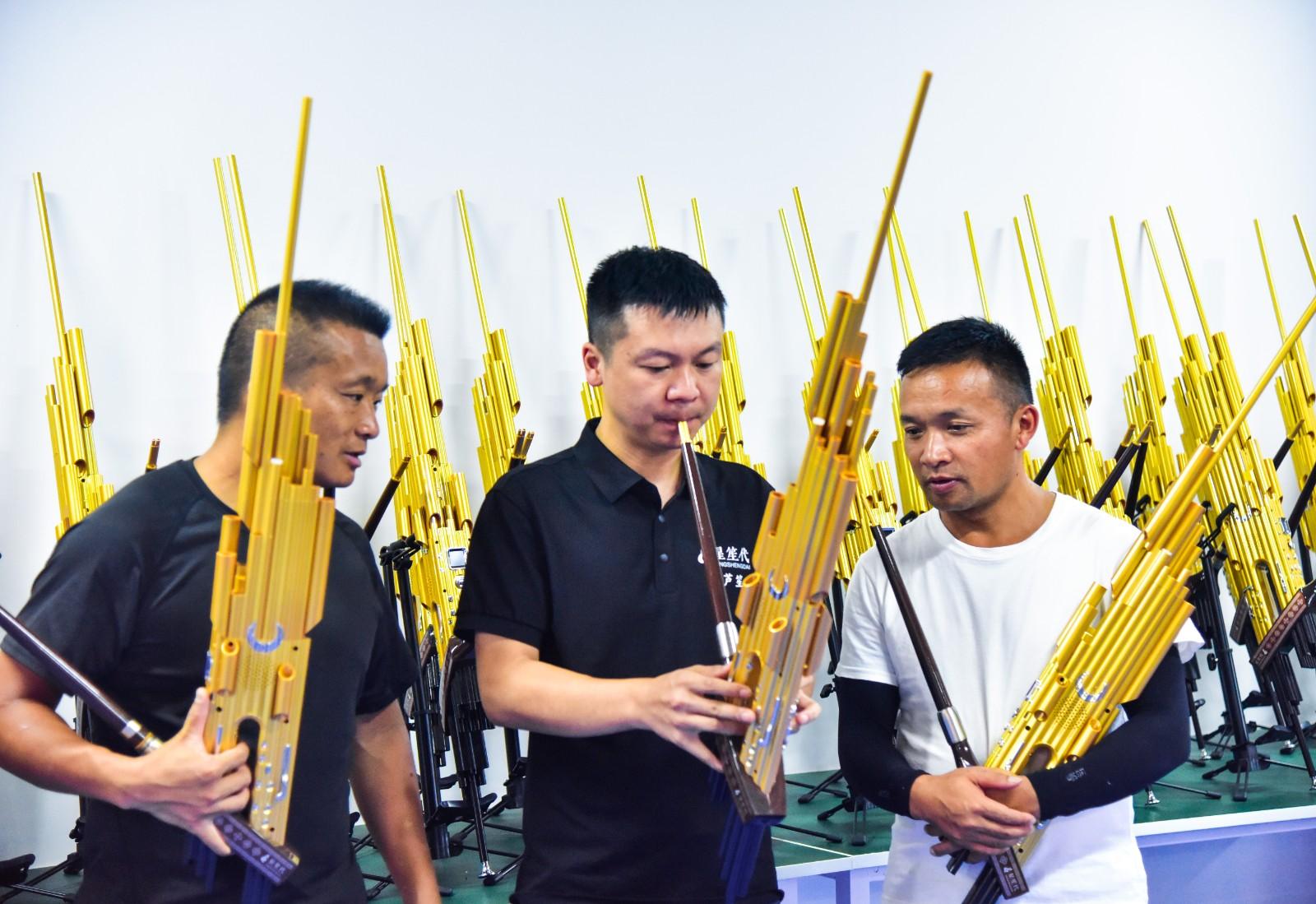

7月29日,在贵州星笙代科技的电芦笙车间,吴兴星(右)正在指导员工调试电芦笙的转调功能。

7月20日,在黔东南州凯里市的一场新品发布会上,一款能自由切换12个调式、重量减轻60%的电子芦笙惊艳亮相。当这款乐器奏出融合传统笙音与现代电声的《苗岭飞歌》时,台下观众不会想到,它的发明者——贵州星笙代科技有限公司创始人吴兴星。这位从大山深处走出的90后,用4年时间完成了一场传统与科技的对话,让千年芦笙首次拥有了数字化创作的能力。

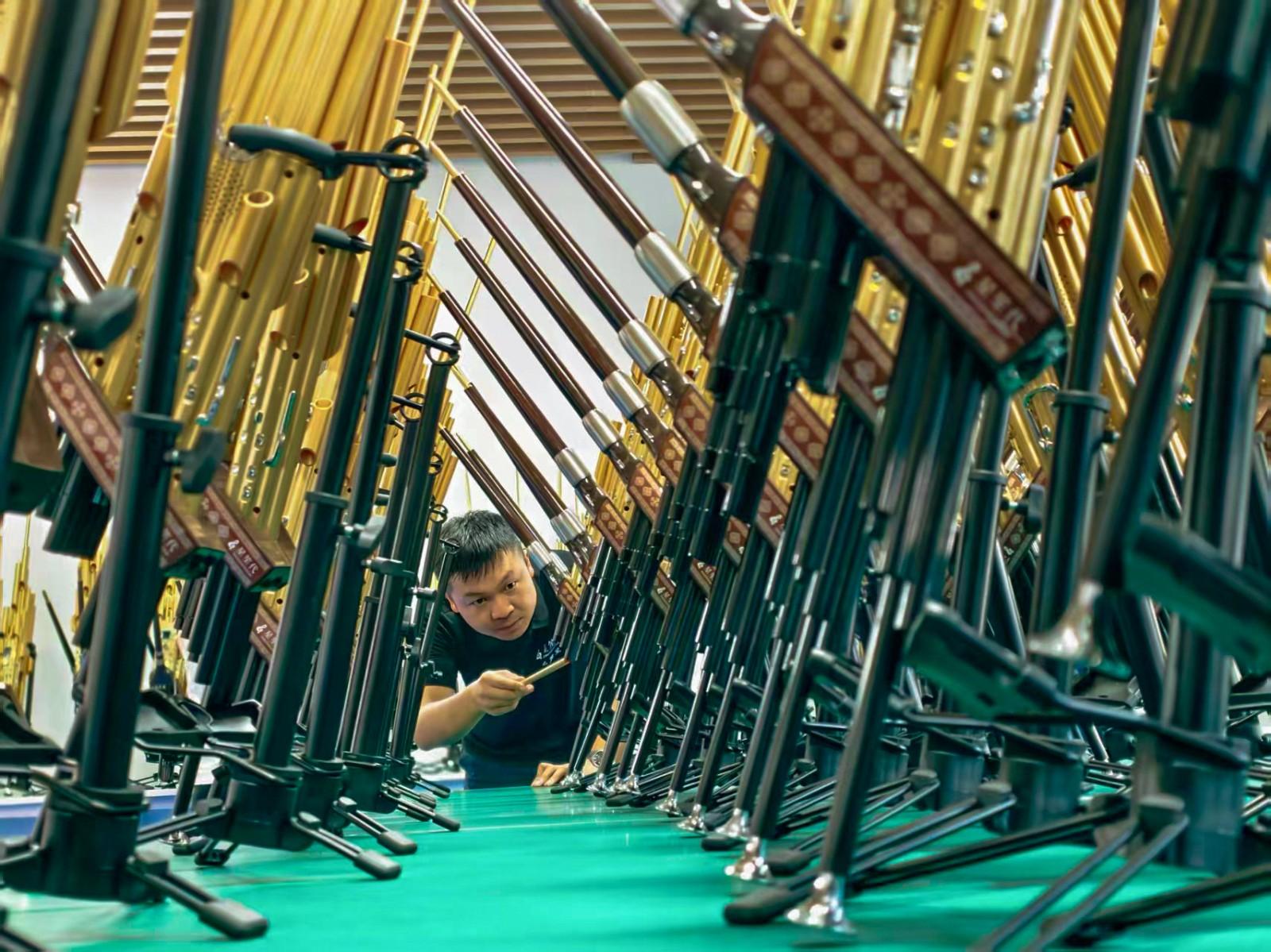

7月29日,贵州星笙代科技有限公司电芦笙生产车间内,吴兴星正专注地组装电芦笙的电子元器件。

7月29日,贵州星笙代科技有限公司电芦笙生产车间内,吴兴星正专注地组装电芦笙的电子元器件。

从黔东南苗寨到中央民族大学的求学路上,吴兴星始终带着一支祖传的六管芦笙。作为苗族音乐人,他比旁人更早察觉到传统芦笙的困境:音量小、转调难、难与现代乐队融合。“寨子里的芦笙队排练时,常被电子吉他盖过声音。”这份遗憾,成了他日后埋首实验室的执念。

7月29日,贵州星笙代科技有限公司电芦笙生产车间内,吴兴星正全神贯注地对组装完成的电芦笙进行质量检测。

7月29日,贵州星笙代科技有限公司电芦笙生产车间内,吴兴星正在仔细校准电芦笙的按键功能。

7月29日,贵州星笙代科技有限公司电芦笙生产车间内,吴兴星正专注地检查电芦笙成品质量情况。

7月29日,贵州星笙代科技有限公司电芦笙生产车间内,吴兴星正专注地检查电芦笙成品质量情况。

2019年,吴兴星组建团队开启技术攻坚。为复刻芦笙独特的共鸣腔,他们用3D建模扫描了12支不同调式的传统芦笙;为捕捉吹奏时的微妙气息,传感器灵敏度调试了上百次。最难的“转调不转指法”技术,让团队连续半年凌晨三点仍亮着灯。2023年7月,电芦笙终获突破:不仅实现12个大小调自由切换,还能通过MIDI信号进行数字化创作。

7月29日,贵州星笙代科技有限公司电芦笙生产车间内,吴兴星正在向员工详细讲解电芦笙零部件的选配标准。

沿海企业曾以高薪邀约,吴兴星却带着专利回到黔东南:“芦笙的根在这里,未来也该从这里长出去。”如今,首批量产的电芦笙已获近500支订单,从云南、广西到河南,订单跨越南北。尤其令他振奋的是,通过轻量化设计的电芦笙赢得了不少青少年演奏者的青睐,为古老民族乐器的传承注入了青春活力。

7月29日,贵州星笙代科技有限公司电芦笙生产车间内,吴兴星(中)正为员工示范电芦笙的正确演奏指法。

在贵州星笙代科技的展厅里,陈列着被拆解的旧芦笙零件和新款电芦笙的电路板。吴兴星常说:“创新不是给传统换芯,是帮它长出新的翅膀。”这支“会呼吸”的芦笙,正载着苗岭的古老基因,飞向更远的舞台。

7月29日,贵州星笙代科技有限公司电芦笙生产车间内,吴兴星正在向员工详细讲解电芦笙成品的质量检验标准。

贵州日报天眼新闻记者杨涛

编辑陈慧

二审王纯亮

三审成嘉廷

编辑:科技 来源:当代先锋网