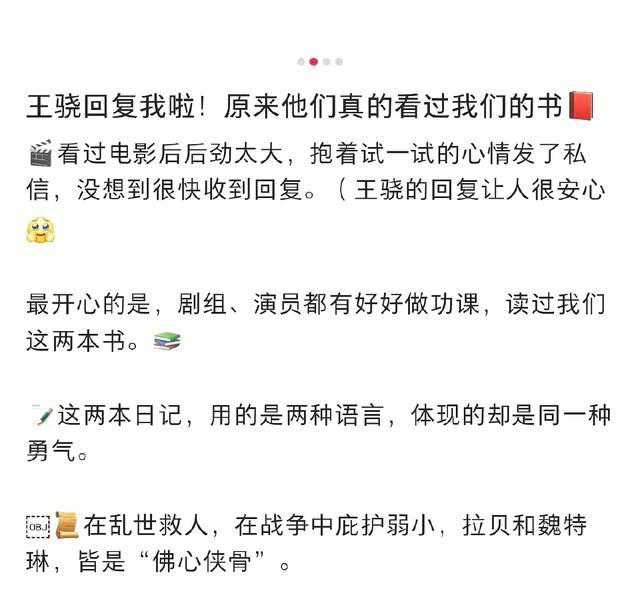

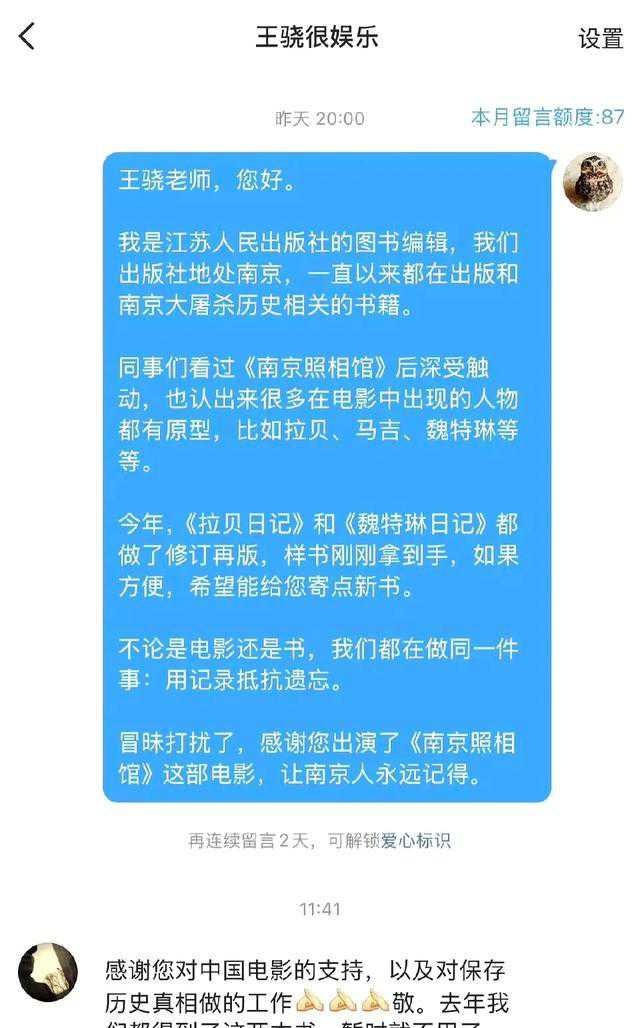

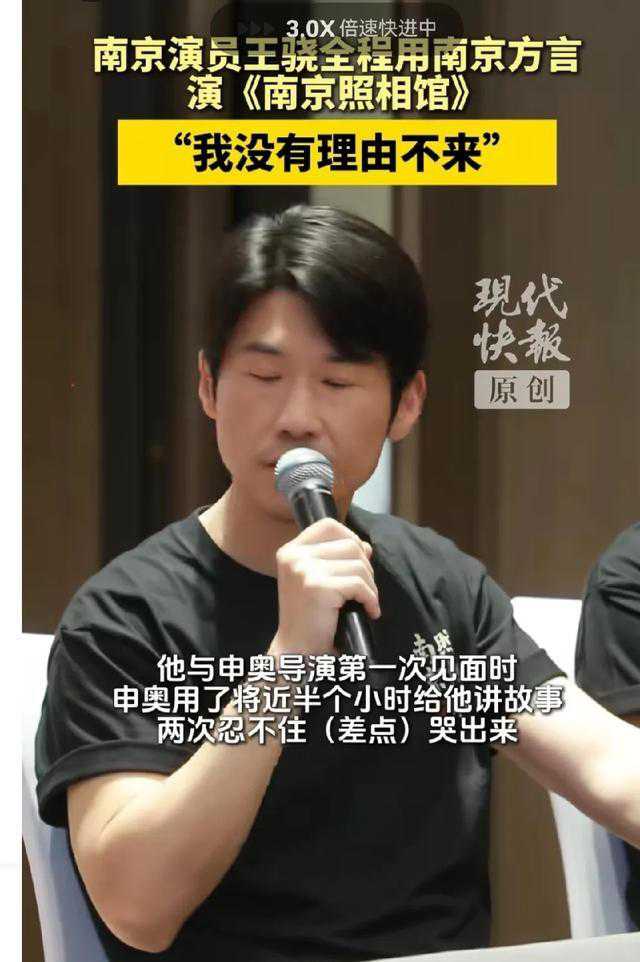

王骁那句“这些我们拍戏前就都看过了”,真是像一记闷棍打在键盘侠的后脑勺。

江苏人民出版社的编辑本来是想来一波暖心操作,寄几本《拉贝日记》《魏特琳日记》给主角,结果没想到被直接反杀。

场面一度有点尴尬,就像你准备好了一桌年夜饭,人家推门进来:大哥,饭我自己刚做过了。

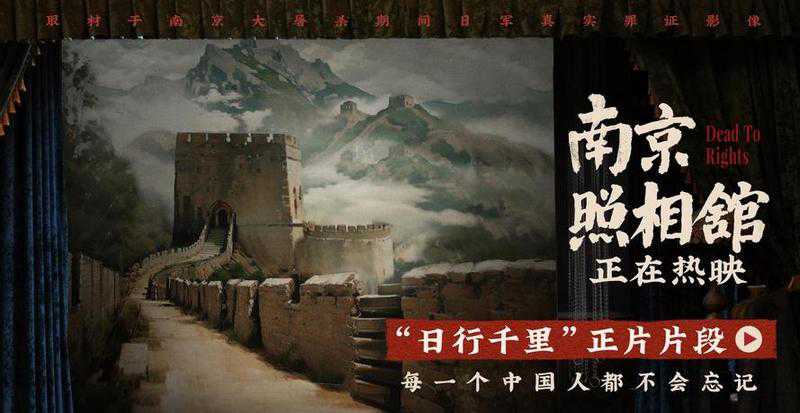

想想那些年,多少历史题材电影把“致敬”“还原”挂在嘴边,结果一到正事儿,全靠PPT和滤镜撑门面。

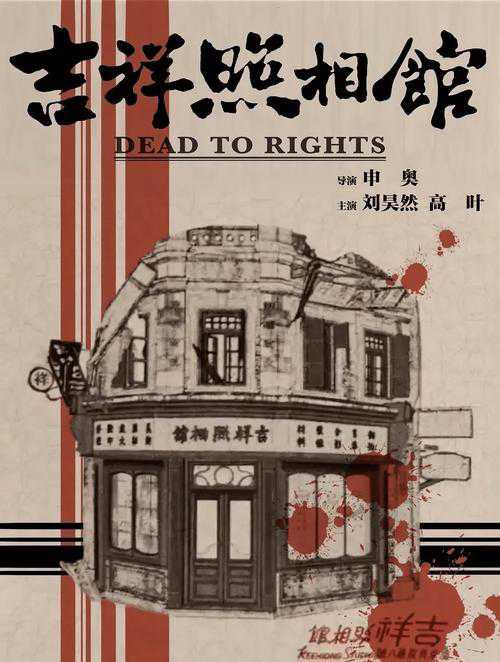

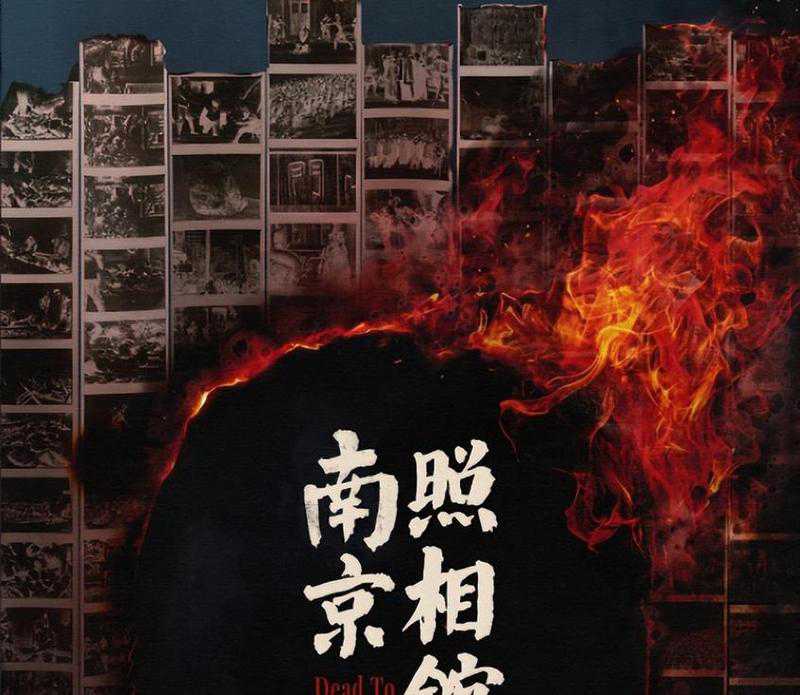

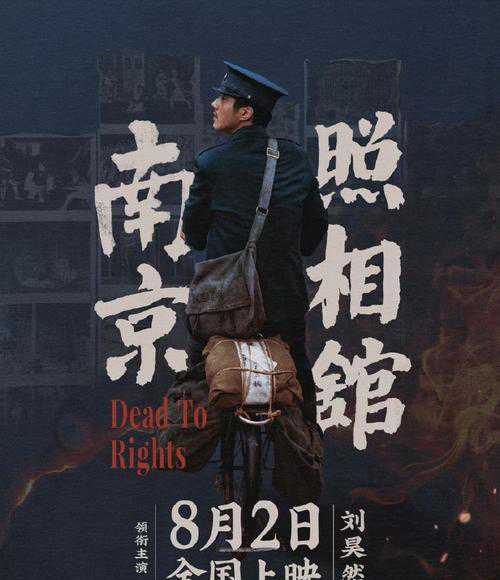

可这波《南京照相馆》主创,居然真有人钻进老照相馆学冲洗照片。

你说这不是较劲,是啥?

有点像体育圈那帮“轴人”,凌晨四点泡在训练馆,别人都睡觉,他们还在琢磨一个细节。

数据不会骗人,观众的耐心也早被烂片折腾得没剩多少。

现在再想靠情怀收割票房,门都没有。

王骁这人,外表真没什么流量感,放大街上绝对不会被认出来那种。

但只要进了角色,气场立马不一样。

在《巡回检察组》里,他一副中年失意男的样子,台词不多,表情不多,反倒让人琢磨半天。

后来在《流金岁月》又成了霸总,完全换了个人。<

/p>

你问我王骁靠什么?

还真不是靠脸,靠的是那股“我行我素你随便”劲头。

娱乐圈缺的其实就是这种不装的狠角色。

网上吵成一锅粥,什么“消费苦难”“传播仇恨”的标签都贴上来了。

有人动不动就爱把历史电影当成情绪提款机,自己没看过也要先喷一波。

你说怪谁?

现在观众对“历史还原”这事儿,早就阴阳怪气起来了。

上豆瓣翻翻评分,历史片头部直接凹到谷底,套路观众已经免疫。

只有那种真刀真枪磨出来的细节,才能让人信服。

观众不是傻子,谁用心,谁混子,心里一清二楚。

说到底,演员和体育运动员有点像。

梅西凌晨训练、姚明控制饮食,这些细节没几个人会记得,但到了赛场,数据全都写在脸上。

王骁和《南京照相馆》团队,明明可以“快进”走流程,偏不。

他们钻书堆、和老师傅泡在暗房,生怕自己漏掉一个镜头里的小动作。

你说累不累?

累。

可这种累,被观众记住的概率,比刷短视频蹭热搜高多了。

SEO关键词里,“南京照相馆”“王骁演技”“历史还原”这些词,最近也是热度直线飙升,说明啥?

说明观众真在乎细节,真想看看有没有人能不糊弄。

运动圈的狠人比比皆是。

孙杨训练前后反复录像分析,连水花都不肯放过。

王骁拍戏前钻老照相馆,跟那些凌晨冲刺的运动员,骨子里都是轴。

娱乐圈现在流行“流量带动一切”,但真要拼细节,还是得看这些肯死磕的老炮儿。

网上“传播仇恨”的争议,真是老生常谈。

有人担心历史题材电影会让年轻人陷在过去,有人则觉得这类片子只是情感消费。

可现实哪有这么简单?

观众要的是故事,不是情绪PUA。

主创团队如果真能把历史拍出温度,观众就能体会到分寸感。

那些动不动就说“仇恨”的,自己未必真的关心历史,更多是站在道德制高点指点江山。

偶尔看到王骁在片场的花絮,动作笨拙得像新手,但一边操作一边还逗身边人笑。

拍完一场戏,他会拿着相机琢磨半天,生怕一个镜头糊了。

你说他是轴也好,是死心眼也罢,反正这种人,观众记得住。

就像体育圈那些“苦练型选手”,成绩可能没那么耀眼,但只要在场上拼过,就没人敢轻视。

有意思的是,娱乐圈和体育圈偶尔也能撞一块。

比如姚明在NBA时,团队会专门安排心理辅导,怕他扛不住压力。

王骁拍历史片,压力其实一点都不轻。

网上动不动就有人盯着放大镜看,谁敢掉以轻心?

这年头,想混个好口碑,真得拿命拼细节。

其实,观众的标准也变了。

现在如果一部电影只会喊口号、煽情,观众分分钟用脚投票。

反倒是那些在细节上下死功夫的片子,口碑和数据都不差。

历史题材电影要的不是“还原感动”,而是“还原真实”。

观众能不能被打动,靠的不是BGM,而是故事里有没有人味、有没有细节。

<p>说到这里,如果你还没去看《南京照相馆》,建议别只看网上的争议。

进影院亲自感受一下,看是不是那种能让人咂摸回味的电影。

说不定你会突然明白,有些人就是愿意在泥里打滚,也不肯走捷径。

娱乐圈、体育圈,哪个圈不是这样?

人和人不一样,轴劲儿这事儿,真骗不了人。

最后,想问一句,你觉得历史题材电影到底是“还原”还是“消费”?

你会不会也觉得,搞专业的,哪怕有点轴,也挺可爱?

留言区等你抬杠,别让我一个人碎碎念。

编辑:娱乐 来源:继承者的决战