“4000万到账的那一刻,我握着手机的手都在抖。谁都没想到,景区这些年积累的游客数据、文化IP运营数据,也能像厂房、设备一样作抵押物,从银行贷出钱来!”8月14日,万峰林旅游集团有限公司党委副书记、总经理龙飞望着游客中心电子屏上滚动的游客实时数据,语气里满是激动。

让龙飞心情久久不能平静连连点赞的,源于我省刚刚诞生的首例文旅产业数据知识产权质押融资案例——黔西南州兴义市万峰林旅游集团有限公司45项核心数据知识产权,在贵阳大数据交易所和贵州省数据知识产权登记平台完成双登记认证后,其中5项核心数据凭借登记赋予的权威性与公信力,成功获得贵州银行4000万元质押融资。

此举不仅为企业解了燃眉之急,更让“数据变资产”从概念走向了现实。

数据堆积成“山”,却难成融资“敲门砖”。作为我省老牌文旅地标,万峰林景区从2003年9月28日开园以来,沉淀了海量数据:从区域小众景点到国家5A级旅游景区、世界地质公园的跨越;从人工统计客流到现在AI算法精准预测游客行为轨迹……这些数据如同沉睡的“信息富矿”,长期堆在企业的服务器里。

“以前总觉得这些数据有价值,但怎么用、能换来多少发展资源,心里没底。”龙飞回忆,过去景区升级改造急需资金时,跑过几家银行,银行的信贷经理拿出来的都是传统抵押物清单——景区的土地使用权、办公楼房产证等。

这样的困境并非个例。黔西南州市场监管局知识产权战略运用促进科科长张方强说,当地文旅企业普遍面临“数据富集但难资产化”的痛点——仅万峰林这样的规模景区,就沉淀着数十万乃至上百万条核心数据,大多“沉睡”在数据库,无法转化为企业信用凭证。

今年4月有了转机,随着贵州获批成为国家知识产权局、工业和信息化部联合认定的7个“工业和信息化领域数据知识产权试点省市”之一,省知识产权局联合交通、文旅、工信等部门,以数据知识产权省级试点为抓手,为省内重点企业提供“一对一”定制服务,建立企业动态服务档案,推进数据知识产权登记、质押融资、多场景应用等,持续激活数据要素价值。

政策东风下,兴义市万峰林旅游集团成了第一个“吃螃蟹”的企业。“我们抱着试一试的心态,系统梳理了二十年来的核心数据,最终足足整理出45项,涵盖游客行为、文化IP、运营管理等多个方面。”龙飞说,仅登记材料准备就耗时两个多月,每项数据都要追溯来源、明确权属、说明加工过程,打造了可视化、易解读的分析报告。

“所谓‘双登记’,就是给数据办‘身份证’和‘信用证’。”贵阳大数据交易所市场部行业总监韩坤洁表示,数据要素登记、资源登记确认数据的产生、流转、权属等基础信息,相当于“身份证”。有了证,意味着文旅企业的“数据资产”有了变现的通道,更为破解中小文旅企业融资难提供了新路径。

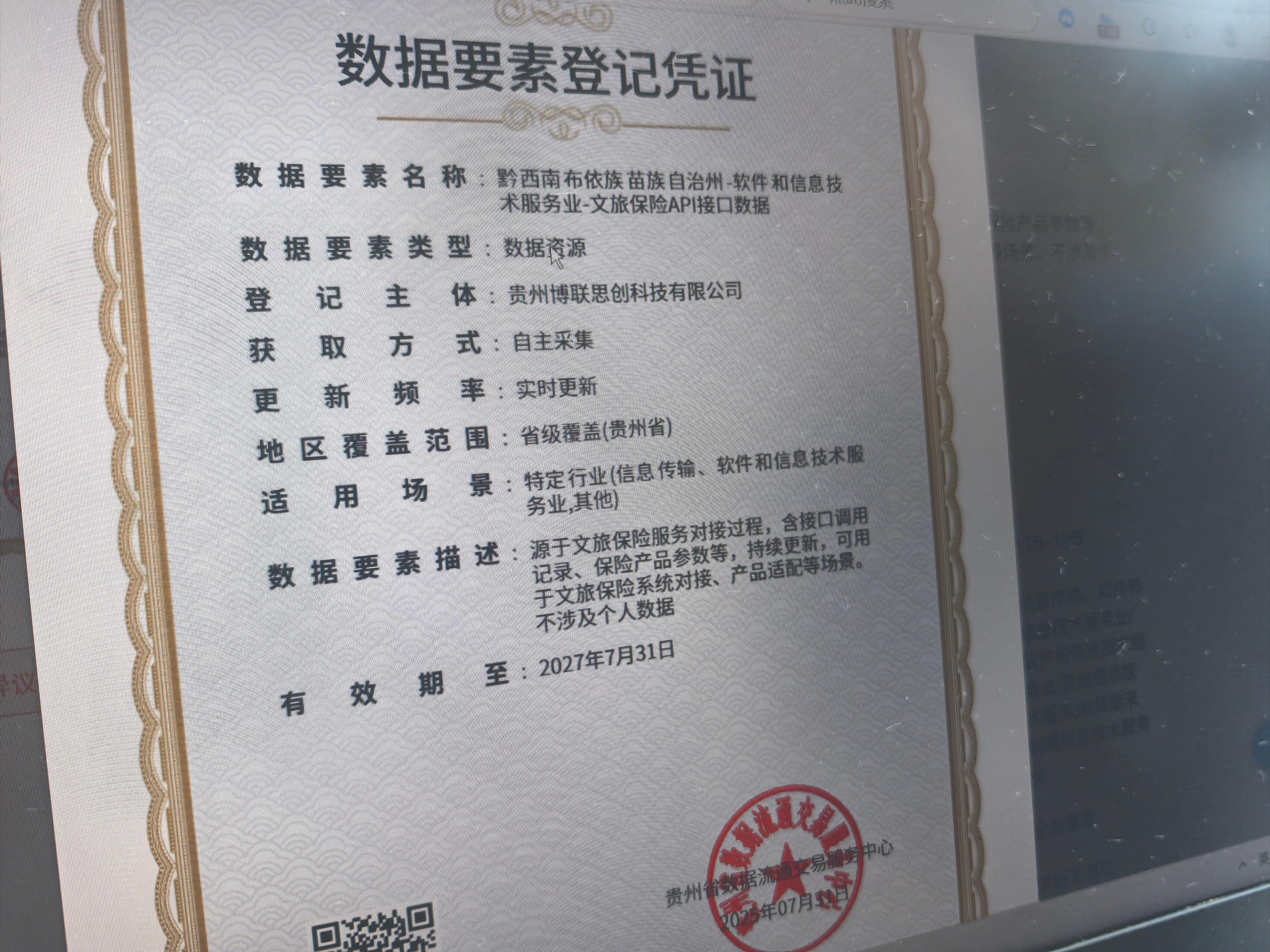

今年7月,45项核心数据全部通过“双登记”认证,万峰林旅游集团拿到了盖着贵州省数据流通交易服务中心和贵州省知识产权公共服务中心的登记证书。“看到证书上‘数据要素登记凭证’‘数据知识产权登记证书’的字样,我突然意识到,这些躺在服务器里的数字,真的变成‘资产’了。”龙飞说。

手握登记证书,龙飞敲开了贵州银行兴义瑞金支行的大门。接待他的银行行长吴定方坦言:“说实话,一开始我心里也没底。数据这东西不像房产,有明确的市场价格,怎么评估它的价值?万一企业违约,数据又该怎么处置?”为此,银行专门成立了数据融资研究小组,逐条分析45项数据的登记信息。

最终,5项核心数据脱颖而出:文旅保险API接口数据;文旅金融API接口数据;“淡季不淡”分析模型数据;景区特色智能推荐模型数据;智慧文旅数据。“这5项数据不仅权属清晰,还能持续产生收益。”吴定方说,银行联合第三方数据评估机构研判,最终确定放贷4000万元。

7月31日,4000万元贷款顺利到账。“这笔钱太及时了!”龙飞表示,部分资金将用于智慧导览系统的升级和景区衍生产品深度开发,另一部分将基于游客偏好数据推出更精准的文创商品与服务,预计年底就能见到实效。“这笔融资不仅是省内首例文旅产业数据知识产权质押获得的贷款,更是单户文旅企业获得的单笔最高额度银行授信。”龙飞说,下一步计划把更多数据进行“双登记”,探索数据入股、数据交易等新模式。

“目前已有数家当地企业提交数据融资申请。”吴定方所在的银行也趁热打铁,推出了“数据贷”相关产品,“我们正在制定数据质押融资的操作指引,明确数据评估、质押登记、风险处置等流程,让更多企业能享受到数据带来的红利。”

贵州日报天眼新闻记者罗文福

编辑罗丹徐微微

二审刘义谌思宇

三审胡丽华

编辑:国内 来源:当代先锋网