鲁网9月5日讯在医院医疗体系的精密运转中,门诊药房犹如一座桥梁,一头连着诊疗环节的药品供给,一头系着患者对康复的期盼;而药房里的药师们,便是这座桥梁的“守护者”——他们以专业为基、以责任为梁,让药品安全抵达患者手中,更用日复一日的坚守,在平凡岗位上书写着“用药安全守门人”的担当。

清晨的微光刚漫过药房的窗沿,药师们已各就各位。药架前的身影开始忙碌,药盒在指尖流转—新一天的药品调配工作,在第一缕阳光里悄然启动。门诊药房永远是医院里最热闹的角落之一。患者带着刚看完诊的处方走来,有的步履匆匆,有的面带倦容,药盒碰撞的轻响与咨询的声音交织成日常。而药师们的工作,就从接过每一张处方开始。

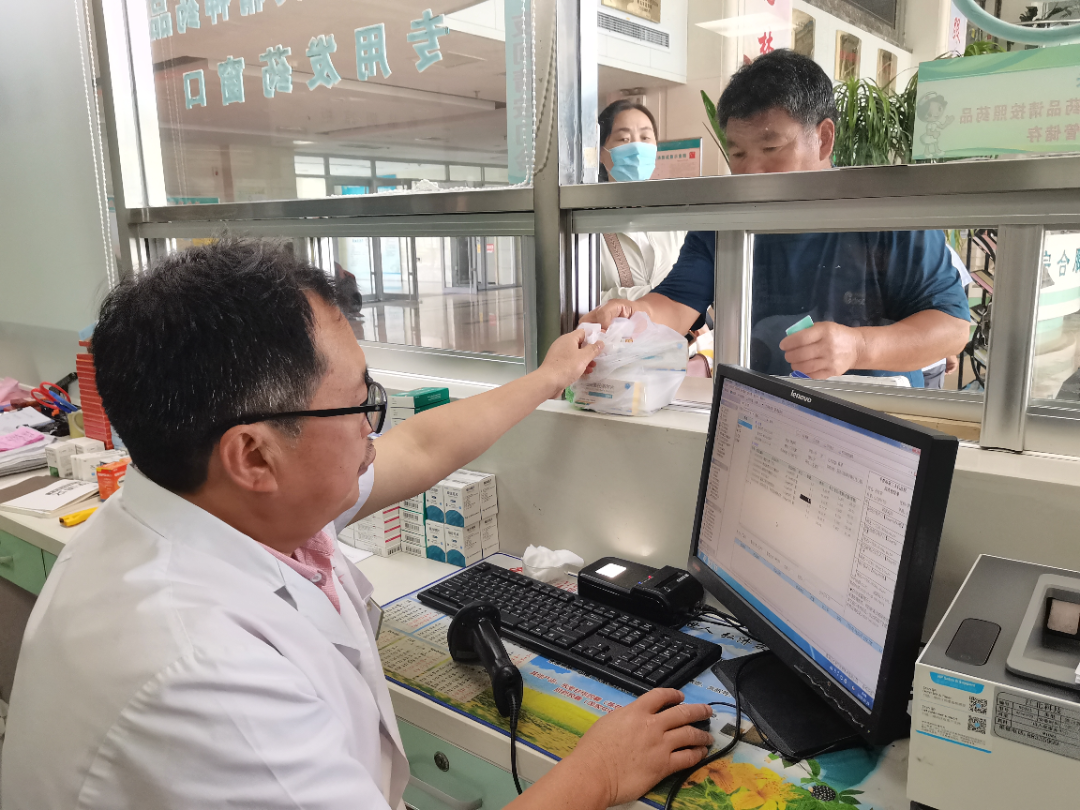

“四查十对”是刻在骨子里的准则:药品名称是否对应,病症、规格、剂量是否符合,年龄、用法用量是否清晰,患者过敏史是否标注……哪怕是剂量单位、用药医嘱的细微差异,都逃不过他们的眼睛。尤其在流感高发季,取药队伍排成长队,药师们常常连喝水的时间都没有;加上药品追溯码扫描的新要求,售出的每盒药都要扫码登记,工作量陡增,但他们始终保持着节奏—处方审核、药品调配、扫码记录、核对装袋、用药交代,每个流程都精准如旧。“多盯一眼,患者就少一分风险。”这是他们常挂在嘴边的话,遇到有疑问的处方,哪怕需要反复联系医生确认,也绝不带着“差不多”的心态放行。

发药窗口前的“答疑时间”,更是充满温度的战场。很多患者拿到药后,对着说明书犯难:“这‘一日三次’是按三餐算,还是每隔8小时?”“饭前吃会不会伤胃?”药师们总是把专业术语变成“大白话”,语速放缓、声音提高,生怕对方听不清。有位农村大爷曾举着药盒来问:“小伙子,这药写着‘饭后服’,是吃完马上吃,还是等一会儿?”药师接过药盒,指着说明书上的标注解释:“大爷,您记着,吃完饭后歇半小时再吃,这样胃里有食物,药就不刺激啦。”大爷听完拍了拍大腿:“这下懂了!谢谢你啊!”这样的对话,每天都在窗口重复,却从未变得敷衍。

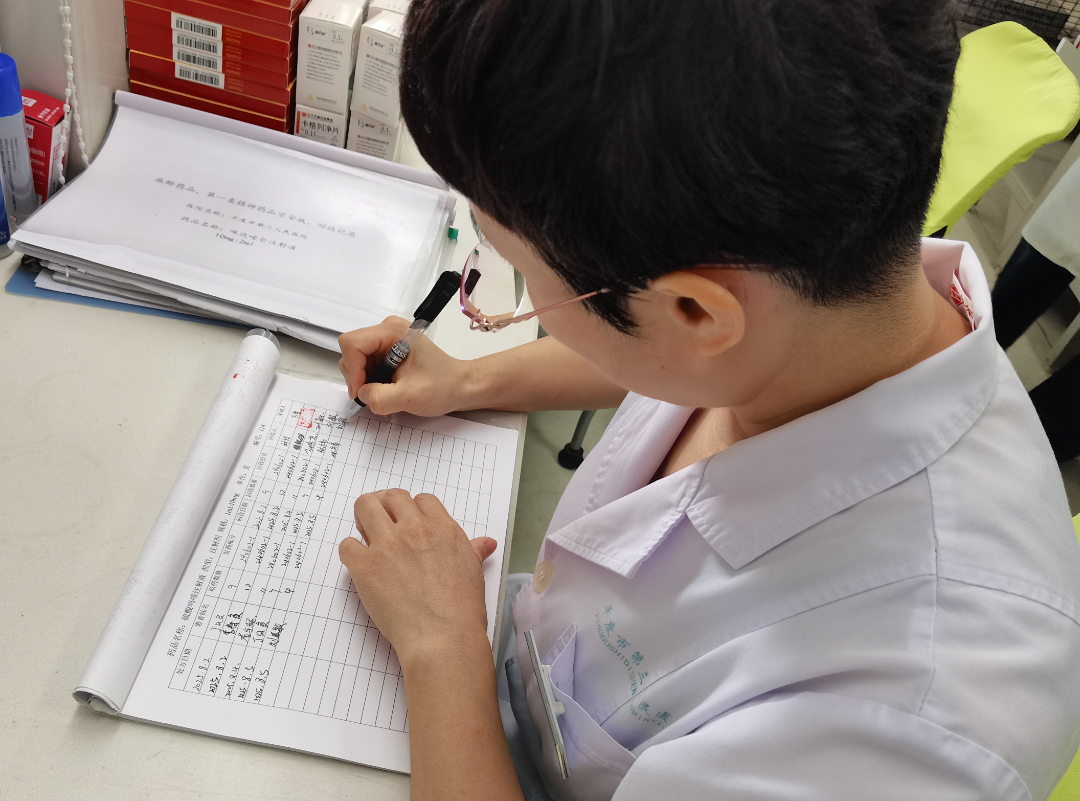

除了直面患者,药房的“幕后工作”同样关乎安全。药品请领要算准用量,既不能缺药断供,也不能积压过期;储存养护要盯着温湿度计,室内温湿度、冰箱冷藏柜的温度,每天都要记录好几次,一点偏差都要立刻调整;而麻醉药品、精神药品等特殊药品,从入库到发放,每一步都有严格登记,账本记得比家里的存折还仔细;未列管全身麻醉药、终止妊娠药品、狂犬病疫苗等药品在发放以后都要随时登记—这些看似琐碎的工作,实则是药品质量的“防火墙”。

为了把好这道关,药师们从未停下学习的脚步。新药不断上市,用法用量、禁忌、不良反应都要及时更新;政策时常调整,处方规范、药品管理要求得牢牢记住。业余时间积极参加医院组织的培训活动、阅读专业书籍、参加线上课程、与同行交流经验等方式,不断更新知识储备,提升业务能力。

门诊药房的工作,没有手术台的惊心动魄,也没有急诊室的生死时速,却藏着最实在的守护。药师们就像一颗颗铆钉,牢牢固定在医疗体系的链条上,用重复的动作、耐心地解答、严谨的态度,让药品从处方变成“放心药”。他们或许从未成为聚光灯下的焦点,但每一位康复的患者背后,都有他们的身影。

这就是基层门诊药师的日常,在方寸药房里守护万家安康,用平凡的坚守,托举起“用药安全”的千钧重量。而这份坚守,还将继续在每个清晨的阳光里、每个忙碌的窗口前,温暖延续。(本网记者)

责任编辑:刘亮亮

编辑:刘亮亮