在大闸蟹从送礼场景走向家庭日销的今天,消费者的关注点从“产地是哪里”变成了“螃蟹肥不肥”。

面对这一消费趋势的变化,盒马今年联合上海水产研究所及上海海洋大学,引入“电子验蟹师”建立了一套以“肥满度”为核心的首个大闸蟹分级企业标准,并联合上游优质供应商,共同向消费者做出了“不肥包退”的品质承诺。

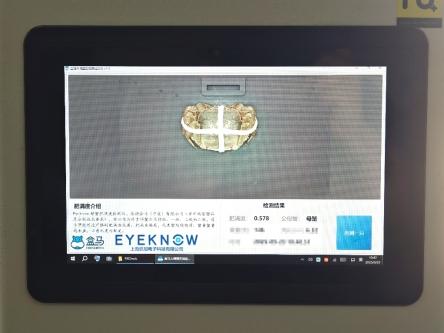

推出“电子验蟹师”,为肥满度订立可量化标准

近年来,大闸蟹市场规模持续扩大。数据显示,2023年我国大闸蟹批发市场规模已达329.17亿元,全国总产量预计到2025年将增长至85万吨。

盒马销售数据同样呈现增长趋势,其大闸蟹销售额从2022年至2024年持续增长,2024年同比增长近20%,消费区域从江浙沪迅速扩展至华中、华北、西南等全国多地。

然而,行业长期存在“规格相同、品质参差”的痛点。螃蟹销售通常以规格为定价依据,但相同规格的蟹在肥满度方面差异显著,消费者难以从外观判断内在品质。

“我们做过用户调研,大家顾虑最多的就是大闸蟹的肥满度和稳定性,”盒马水产采购霖旭表示,“所以,我们就想通过更精确的方式量化蟹的肥满度,再根据肥满度来确定盒马大闸蟹的准入标准,降低消费者买到空蟹的概率。”

为此,盒马联合上海水产研究所及上海海洋大学,合作研发了“电子验蟹师”。据悉,“电子验蟹师”基于视觉AI技术,通过捕捉大闸蟹8个关键位点的外形尺寸,结合重量参数,通过专用算法自动计算出反映肥满度的K值,然后根据K值给大闸蟹分级。

上海市水产研究所相关负责人指出,该技术为行业首个可实现螃蟹肥满度量化分级的系统。基于K值指标与盒马以往的经验以及足量的用户反馈,形成了目前盒马的选蟹标准。

肥满度七成以上,承诺“不肥包退”

基于业内首创的“电子验蟹师”精准分级技术,盒马今年对大闸蟹产品推出“不肥包退”品质承诺。该承诺以“饱满度七成以上,K值>0.45”作为明确的准入标准。

盒马方面介绍,“电子验蟹师”设备已在9家供应商投入使用。在大闸蟹从塘口出来后,先经过人工验蟹师筛选,再通过“电子验蟹师”进行复检,确保每只上市螃蟹都符合标准要求。这种“人工+机器”的双重检验模式,有效降低了因人工判断差异导致的品质波动。

在上游,盒马用螃蟹规格、蟹的干净度、饱满度等多维度指标,形成可量化的验收体系。在消费端,盒马还制作了可视化梯度图,将K值转化为易于识别的图片和描述。例如,一级大闸蟹的蟹黄饱满红润,蟹身肉质紧实,蟹腿无空腹,消费者可通过对照图片轻松判断品质。

据盒马透露,该技术目前识别准确率已达到约95%。自今年推行新标准以来,盒马大闸蟹的客诉率显著下降,较去年降低约一半。

此外,盒马今年还为每只大闸蟹配备蟹扣,通过每日更换不同颜色蟹扣的方式,确保产品新鲜度可控,扫码即可溯源至供应商,以便更有效地进行产品质量管控。同时实现了从产地直发全国多数门店的物流优化,较往年节约近24小时运输时间。

盒马相关负责人表示,“我们希望通过这些举措,向消费者传递来盒马买蟹,不用担心品质的明确信号。”

与供应商协同共建,推动产业良性发展

作为盒马大闸蟹的直采供应商之一,兴化板桥故里水产品养殖公司今年首次引入“电子验蟹师”技术。

该公司董事长董佳贝表示,当前大闸蟹消费正回归理性,“过去消费者更多关注送礼场景,现在更注重自家食用体验,核心需求就是‘够肥、好吃’。然而市场长期缺乏明确的品质标准,导致同规格大闸蟹品质参差不齐,既扰乱价格体系,又影响消费体验。”

董佳贝指出,盒马建立的标准为行业提供了一条更透明的通路,“让各产地的优质蟹都能以合理价格走向全国餐桌”。他特别强调,与一味追求低价的电商平台不同,盒马更注重品质标准和用户复购,这有助于共同实现商品的长期价值。

盒马水产采购负责人慕晓表示,目前大闸蟹企业标准领域存在明显空白。盒马希望能够通过自身实践,率先建立企业标准,未来再联合行业伙伴共同推动行业标准的制定。

随着消费日趋理性,以技术为支撑、品质为导向的标准体系,正成为推动大闸蟹产业良性发展的新引擎。盒马计划与更多大型养殖基地合作,通过订单农业模式实现从源头开始的定制化生产,提升产业链效率,推动产业走向健康、可持续的标准化发展道路。

(位于兴化的盒马大闸蟹养殖基地)

责任编辑:卢芸竹

编辑:卢芸竹