有没有人曾认真扒拉过“散伙”这二字背后的味儿?

你看,德云社里号称兄弟情深,眼眉一抬就是小伙伴同仇敌忾的画面。

但回到李菁和郭德纲身上——十五年前的故事,现在回头再翻,发现当年吆喝分手、分赃、心寒的话题,其实水比油还滑,根本不能用一句“钱分多了分少了”糊弄过去。

人的选择有时候真像一碗老火汤,看着清亮,喝到嘴里才知咸淡。

当年德云社风雨扑面,大家以为李菁拎包走人,是顺势抽身还是临阵脱逃?

谁敢说清。

但你如果真把锅甩给“利益熏心”,那就是低估了“理念不合”这剂猛药的后劲。

咱们慢慢扒拉,今天就把这个谜团给拆了。

其实说来话长,

这俩人刚开局的时候,相声圈还不流行什么“夺冠”、反“三俗”那一套。

李菁和郭德纲,并肩作战,挨肩磨背,拿着快板、收着票钱,一路搅和到德云社规模初成。

一个稳住阵脚,一个在门口当活招牌,喊声贼亮:“一听郭德纲,百事都通畅!”现在想想,那气氛,简直就是“锅里有肉,大伙一起热乎”的老烟火气。

直到有一天,乌云压顶,行业里杀出一轮反“三俗”旋风。

不管是不是姜昆领头,反正整个圈子都蔫了。

德云社风声鹤唳,电视台都不敢招惹郭德纲。

春晚?想都别想,谁还敢让他上啊?

这时候,李菁宣布撤退。

那阵子,外头的唾沫星子都快能糊住窗户玻璃了,有人骂他没义气,有人说他会见风使舵,连“明哲保身”都成了贬义词。

但真就这么简单?

要我说,李菁的选择,其实更像是一盘“人生算式”的直觉反应。

利益是窗口,理念才是门槛。

说白了,当年李菁如果真死磕跟德云社站在一起,得罪了电视台、曲艺协会、传统派一群前辈,今后的路铁定不好走。

他后续还一堆节目对接,留在德云社就跟把自己锁死在小众角落里一样,谁愿干这买卖?

再看他后来走的路——各种电视、电台、春晚曝光率,荣誉头衔全都安排上。

什么中国曲艺家协会主席、快板委员会干事等等,说句实话,这种配置在传统艺术圈里就是“人间王炸”。

一个人能把快板敲到春晚舞台上,你说他是爱慕虚荣也没错,但“贪图名利”这顶帽子,他戴不戴心里都清楚。

如果追本溯源,你会发现“开端”才是决定方向的那颗钉子。

这事得从北京相声大会说起。

地标性的“三结义”,郭德纲、张文顺、李菁三人凑在一起,为了一口相声饭,愿意饿肚子、熬夜写段子。

你想想,一个剧场就两三个人,还得坚持不重样。

场内没人,场外也不一定有人听。

有时候张文顺顶着一小时单口,郭德纲一小时,李菁插场快板——这是啥概念?

不挣钱能干吗?

这就是热爱,没得说。

但市场这东西,它有自己的脾气,它不问你理想有多远,只在乎受众是否买账。

后来,德云社升级,郭德纲带着整个团队往“趣味相声”、“娱乐相声”靠。

这就是一道分水岭。

李菁觉得,相声是艺术,是理想。

郭德纲狠点,把相声当饭碗,拓展出更大剧场、更丰富节目、更年轻观众。

怎么整?

一个是守住门槛,另一个拆了墙做大院。

理念撞车,观念相斥。

再加上张文顺老先生走了,三足鼎立变成独角戏,李菁的声音就像豆浆机里漂的一颗豆子,始终搅不进主流。

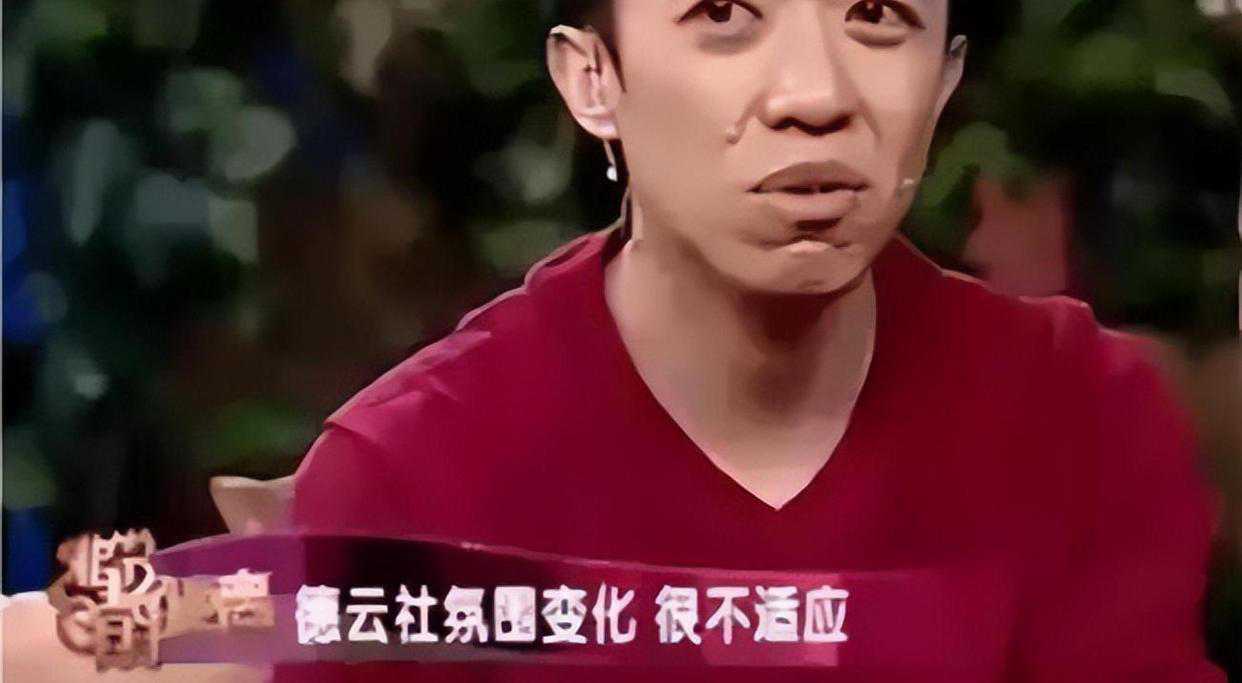

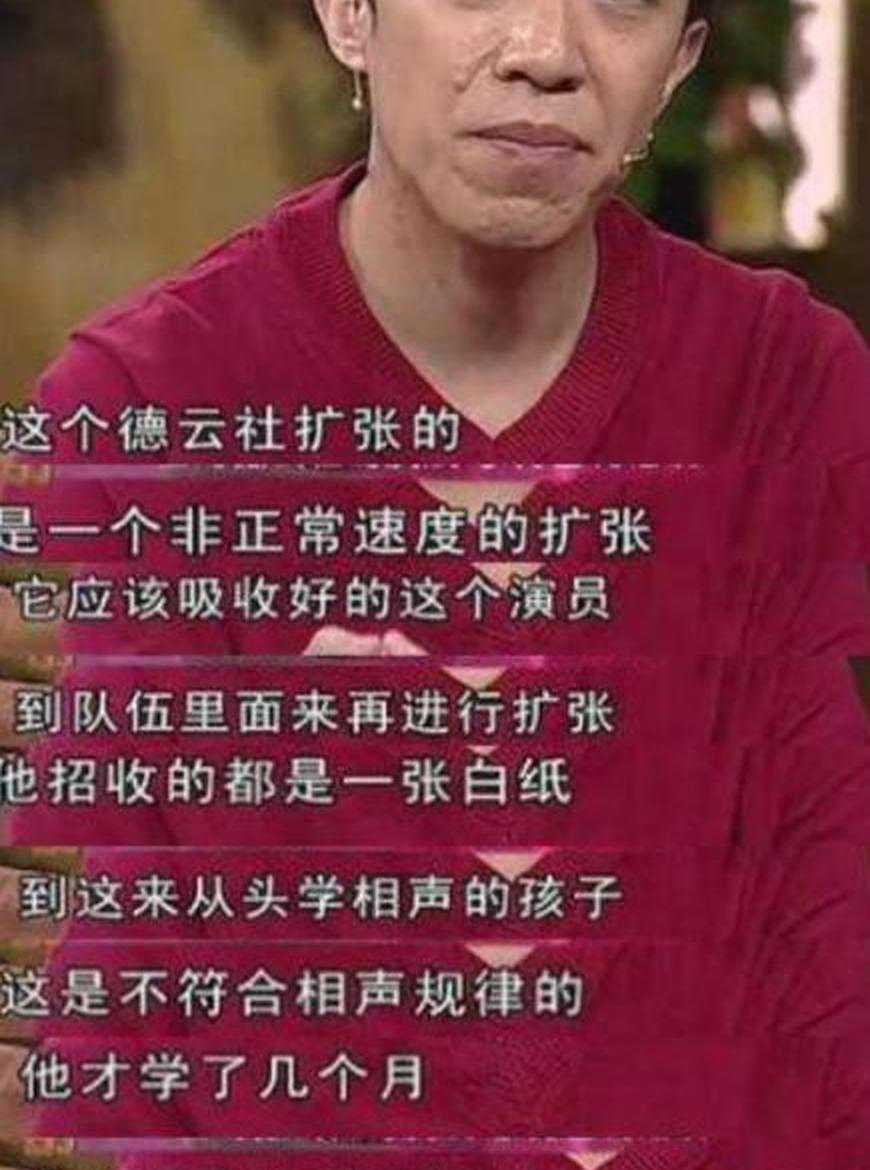

德云社的舞台后来越建越大。

招生越来越广,一批批新学员,速成,舞台,转型。

但李菁对这种流程始终没啥好话。

他觉得,相声入门得靠磨,靠熬。

舞台不是糖果店,孩子们进来就能拿走一把。

现在嘛,谁都能上,但不是谁都配叫“先生”。

在德云社,李菁像极了那个被边缘化的老职员,明明专业干得不赖,可一遇风头,话语权说没就没。

郭德纲一家独大,李菁势微。

这个过程既有时代的推力,也有人心的权衡。

丢个冷知识,相声发展到今天,谁还真的在乎内容纯粹?

观众要的是乐呵,要的是段子,要的是一口热气腾腾的梗。

市场要赚钱,艺术要坚守。

这两条绳子拼了命往反方向拽,你说中间夹着的演员能不裂吗?

李菁心里有执念,郭德纲有目标。

你说他们谁对谁错?

其实就跟范伟离开赵本山一样,本山大叔守着农村喜剧,范伟跑进影坛当影帝,各有地盘,互不侵犯。

谁说风格不同不能和气生财?

李菁即使不常出镜,但在小众舞台上,那一段快板敲得依然是范儿。

文艺圈里“头衔”多,荣誉满,归根结底他还是那个把艺术当命根子的李菁。

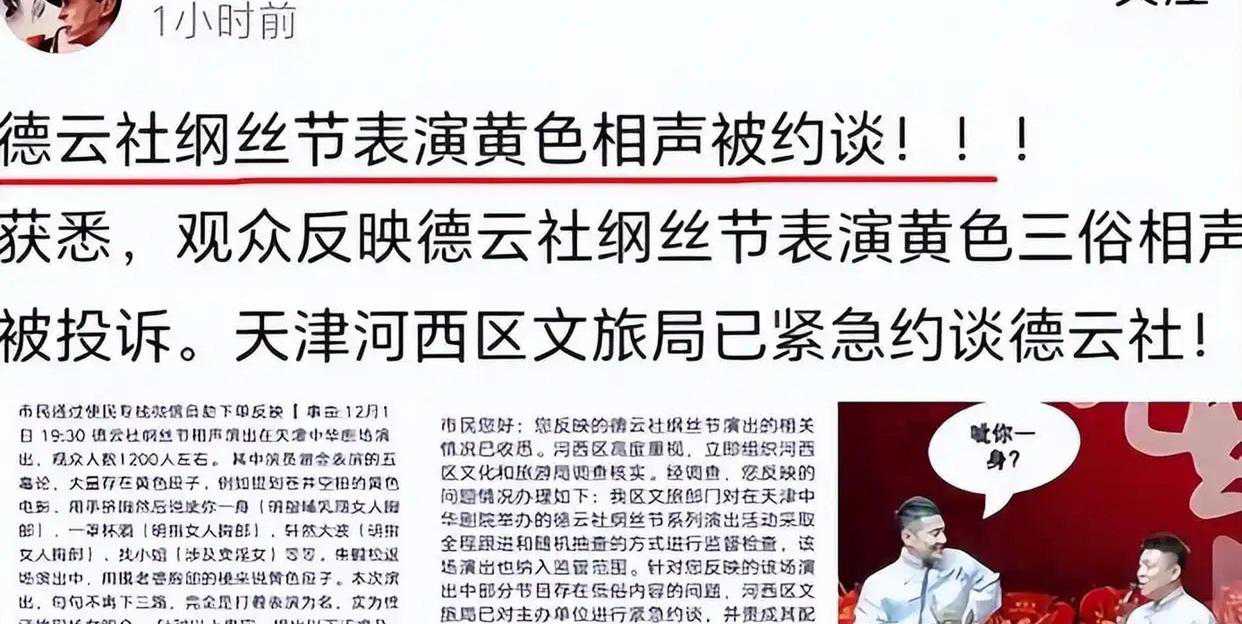

郭德纲这边,虽然相声越来越像娱乐节目,德云社人气爆棚,但你问问老观众:那些新派演员上台,稍有点成绩,“尾巴翘得比天高”。

负面新闻如流水,娱乐成分越来越足,圈内慢慢变了味。

李菁的那种“艺术洁癖”,当年或许不合时宜,但现在想想,也挺难得。

这东西啊,如人饮水,冷暖自知。

很多人拿离开说事,觉得谁背叛了谁。

但要我看,“散伙”这俩字,就是一场“道不同”的分岔口。

当年聚散,谁都没错,关键是选择了自己觉得最合适不过的路。

李菁要理念纯粹,宁愿不分红,郭德纲要市场流量,哪怕有人骂。

这局看着像分手,其实就是各自奔前程。

你要是非把它解读成“分赃不均”,那也太小瞧相声人的脑路了。

十五年回头一望,才懂其中的滋味。

有些路,现在看明白了,当时就必然要分。

现在的相声圈,娱乐化越来越强,传统派还在死磕清流。

有人抱怨变味了,有人吹捧创新。

但李菁和郭德纲的事,就是一面镜子。

夹在时代风口浪尖,旧观念和新潮流连轴转。

你评判对错不过是一时情绪,真正重要的是,你愿不愿意为自己的选择负责,也能不能在风浪中带点温情和敬意。

再多热闹,最后都归于平淡。

领域里各自为王,这年头,谁都想活得像范伟——出了圈还能混得开。

也有人坚守本土舞台,像赵本山,用实力打烂时代烙印。

回头再看,李菁走得并不亏。

他有自己要坚持的事,德云社也没有因为一个人坍塌。

“散伙”从来不是一盆冷水,而是一声“咱们下次江湖再见”。

圈里人来人往,平台流水线一样走,十五年后你我也许都还在讨论当年的恩怨情仇。

但说穿了,这就是生活。

兴许某一天,李菁和郭德纲坐在一起喝茶翻段子,会像老朋友一样把往事聊作一笑。

“道不同”,就不必为难了。

各走各的,不耽误谁的辉煌。

这事其实挺适合问大家:真正分开以后,是不是彼此都过得更好?

你觉得理念重要还是利益重要?

欢迎留言,一起逗逗嘴皮子,看看到底谁说得在理。

本文以传递社会正能量为核心,若存在表述不当或侵权情况,请联系我方进行修正或删除。小编写文不易,期盼大家多留言点赞关注,小编会更加努力工作,祝大家生活一路长虹。

编辑:娱乐 来源:丫頭滴撒